地域貢献

地域貢献

和洋女子大学教育振興支援助成事業として、学生たちが授業の一環で地域貢献活動を行っているほか、

地域の公民館やイベントなどで、教員の専門領域での講演会の実施・協力を積極的に行っています。

産官学連携、地域連携、公開講座などに関しては、「産官学・地域・生涯教育センター」までお問合せください。

お問合せ先

【受付時間】

平日 9:00~17:00 土曜 9:00~14:00

※日曜・祝日、大学の行事日、春・夏・冬期休講期間は、事務取扱はありません。

活動報告

-

2025年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2025年度)

開催日 活動内容 詳細 4月12日~13日 健康栄養学科の学生たちが「ツーデーマーチ」に出展しました 詳細はこちら 6月21日~22日 看護学科、AIライフデザイン学部の教職員と学生たちがシャポー市川で「健康チェック」イベントを開催しました 詳細はこちら 7月13日 「第8回ビールワインまつり」に学生がボランティアスタッフとして参加しました 7月26日~8月20日 こども発達学科の学生たちがニッケコルトンプラザにて「絵本パラダイス」で「親子で作って遊ぶワークショップ」を開催しました 詳細はこちら 9月3日~7日 「美術部作品展覧会」を木内ギャラリーにて開催しました 9月19日 健康栄養学科の学生が、やちよ蕎麦の会と新メニューを共同開発しました 詳細はこちら 10月 アメリカンフットボールチーム「ブルーサンダース」のトートバックとポスターデザインを学生が担当しました! 詳細はこちら 10月4日 Xリーグ主催「ブルーサンダース」ホームタウンゲームに学生が協力しました 11月3日

健康栄養学科の学生たちが、「いちかわ市民まつり」に出展しました 詳細はこちら 11月17日 こども発達学科の学生たちがシャポー市川でパネルシアターを行いました 詳細はこちら 11月17日 健康栄養学科の学生たちが「第17回 市川市ラグビーフェスティバル」でブースを出展しました 詳細はこちら 12月1日~12月5日 市川市の障害者週間イベント「I♡あいフェスタ」に学生が参加しました

-

2024年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2024年度)

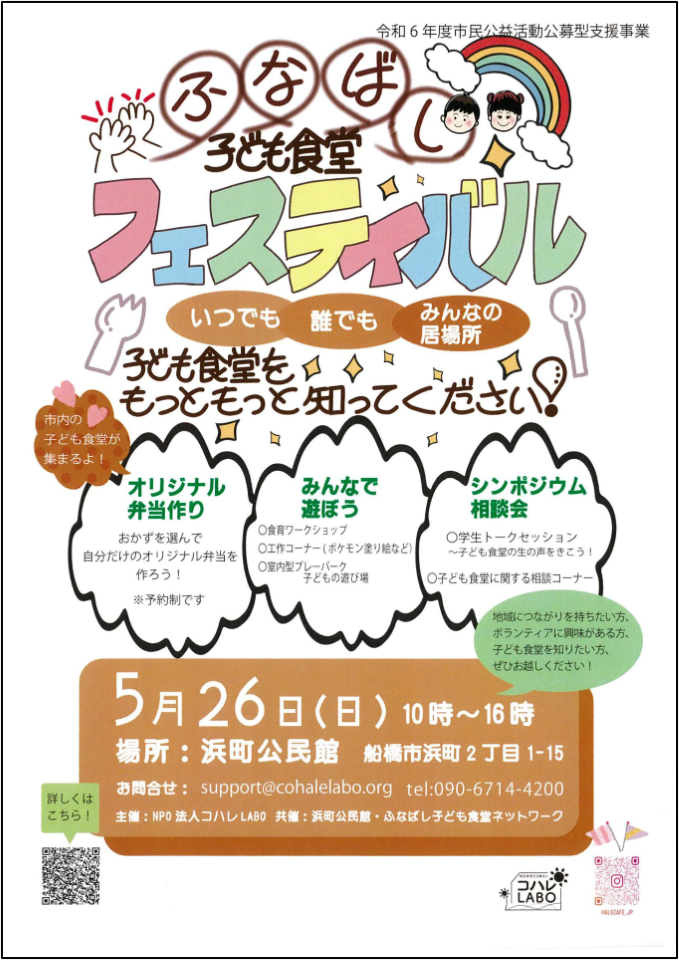

【5月26日】「ふなばし子ども食堂フェスティバル」に学生が協力しました

5月26日、船橋市浜町公民館で開催された「ふなばし子ども食堂フェスティバル」に健康栄養学科の学生3名がボランティアとして参加しました。来場者数は約500名。当日は子ども向けのワークショップや遊び場の見守り等で活躍しました。

【10月5日】Xリーグ主催「ブルーサンダース」ホームタウンゲームに学生が協力しました

10月5日、市川市スポーツセンター国府台陸上競技場で開催されたXリーグ主催のアメリカンフットボールチーム「ブルーサンダース」の公式戦で、運営ボランティアとして学生3名が参加しました。

【10月19日】アンサンブル部が「すみだストリートジャズフェスティバル2024」に出演しました

10月19日、和洋女子大学のアンサンブル部の学生20名が「すみだストリートジャズフェスティバル2024」に出演バンドとして参加。さらに、運営のボランティアスタッフとして、学生9名も参加しました。

・詳細はこちらから

【11月10日】市川市市制90周年事業「踊(ODORI)」に学生サークルが出演しました

11月10日、ニッケコルトンプラザで行われた市川市市制90周年事業のダンスイベント「踊(ODORI)」で、アイドルコピーダンスサークルの和娘。《なごむすめ》の学生4名がパフォーマンスを披露しました。また、和洋国府台女子中学校高等学校のダンス部も出演しました。

-

2023年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2023年度)

【5月21日】第4回いちかわ おはなしフェスティバル にこども発達学科の学生が参加します

5月21日、「いちかわ かぞえうた」プロジェクト※の一環として、全日警ホールにて、「いちかわ おはなしフェスティバル」を開催しました。当日は、こども発達学科の学生7名が、手遊びやダンス、パペットを用いて、子どもたちと交流しました。

※「いちかわ かぞえうた」プロジェクトとは、和洋女子大学人文学部こども発達学科と昭和学院短期大学人間生活学科こども発達専攻の教員と学生が協働して、市川の地域文化を市川市で育つこどもたちに伝えることを目的に立ち上げたプロジェクトです。

【6月】アメリカンフットボールチーム「ブルーサンダース」の応援Tシャツのデザインに学生が挑戦!

アメリカンフットボールチーム「ブルーサンダース」の応援Tシャツコンテストに、和洋女子大学の日本文学文化学科 文化芸術専攻の学生たちが挑戦。6つのTシャツデザイン案を作成し、コンテストに臨みました。その中から投票で1つのデザインが選ばれました。

・詳細はこちらから

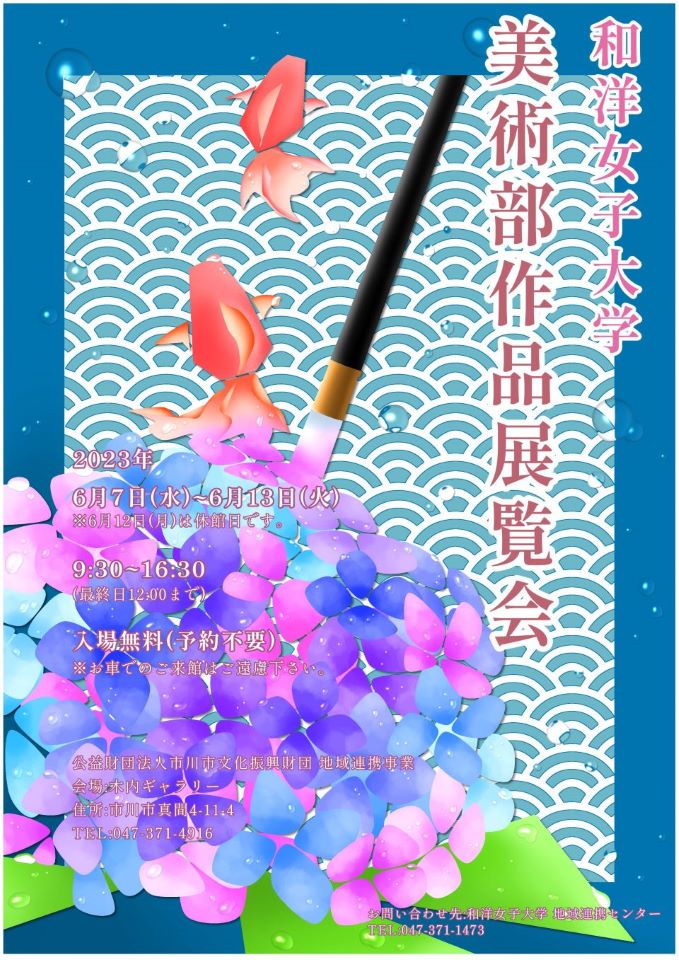

【6月7日~13日】「美術部作品展覧会」を木内ギャラリーにて開催しました

6月7日~13日までの7日間、和洋女子大学から徒歩5分ほどにある木内ギャラリーにて、「美術部作品展覧会」を開催しました。このイベントは、公益財団法人市川市文化振興財団と和洋女子大学との連携事業として行われています。

わよボラ広報活動レポートはこちらから

【6月10日、11日】キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生有志8名が参加しました

6月10日、11日に埼玉県ららぽーと新三郷会場で開催された、キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生8名が参加しました。学生たちは、銀行、放送局、広告店、ハローワークなどの「オシゴト」に挑戦する小学生に対して、「こどもサポーター」として仕事のコーチングなどを行いました。

・詳細はこちらから

【6月11日】かつうら朝空マーケット×日本文学文化学科で「シルクスクリーン体験&ミニ展示」を実施しました

日本文学文化学科 文化芸術専攻の卒業生が務めている勝浦市役所(勝浦市)と協力して、地域におけるアートコミュニケーションの実践を試みた取り組みです。

和洋女子大学教育振興支援助成「文学と芸術を通じた地域社会参画型表現教育プログラム(SEREAL)」※の一環として、「かつうら朝空マーケット」でシルクスクリーン体験のワークショップと美術部の学生作品の出張ミニ展示を行いました。※SEREALとは、日本文学文化学科の学生有志による活動。文学・芸術を通じて地域社会と深くつながるプロジェクトとして、様々な企画を実施しています。

・参加学生のコメントなどの詳細はこちらから

【7月22日】和洋文化講座で「市川の詩人宗左近を学生と読む」を開催しました

7月22日、市進ホールディングスが運営する「大人の学び舎大黒家」の「和洋文化講座」の特別企画として日本文学文化学科の学生6名が地域の市民の方に向けて「市川の詩人宗左近を学生と読む」と題したレクチャーを行いました。この企画は、大学コンソーシアム市川産官学連携プラットフォームの事業の一環として実施しました。

・詳細はこちらから

【7月22日、23日】キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生有志3名が参加しました

7月22日、23日に千葉県ららぽーと柏の葉会場で開催された、キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生3名が参加しました。学生たちは、銀行、ハローワークなどの「オシゴト」に挑戦する小学生に対して、「こどもサポーター」として仕事のコーチングなどを行いました。

・詳細はこちらから

【8月17日】絵本パラダイス2023をコルトンプラザで開催しました

ニッケコルトンプラザ コルトンホールで行われた「絵本パラダイス」にこども発達学科のサークル「ねばぁらんど」(顧問:田島大輔助教)の学生が協力しました。子どもたちを対象に簡単な工作ワークショップを午前・午後の2回開催しました。

【10月8日】かつうら朝空マーケット×日本文学文化学科で「似顔絵ワークショップ&作品展示・販売」を実施しました

10月8日、勝浦市で行われた「かつうら朝空マーケット」に日本文学文化学科の学生が出展しました。第3回目の出展となった「かつうら朝空マーケット」。第1回目、第2回目でおなじみとなったシルクスクリーン体験から一風変わって、今回は似顔絵ワークショップを行いました。

「かつうら朝空マーケット」とは、勝浦市の主催で地元のシャッター街を盛り上げるために開催される月例イベントで、飲食物の販売や体験イベント、ワークショップなどを行っています。和洋女子大学では、日本文学文化学科 文化芸術専攻が中心となり、昨年度から出展しています。・詳細はこちらから

【10月21日、22日】キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生有志5名が参加しました

10月21日、22日に千葉県ららぽーとTOKYO-BAY会場で開催された、キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生5名(国際学科1名、家政福祉学科2名、看護学科2名)が参加しました。学生たちは、銀行、放送局、広告店、ハローワークなどの「オシゴト」に挑戦する小学生に対して、「こどもサポーター」として仕事のコーチングなどを行いました。

【10月28日】「ユーカリフェスタ2023」で「アイドルコピーダンスサークル『和娘。』」がステージパフォーマンスを行いました

10月28日、千葉県佐倉市の地元商店会組織「ユーカリが丘商店連合会」が「第28回ユーカリフェスタ2023」をユーカリが丘駅北口特設会場にて開催しました。

和洋女子大学からは「アイドルコピーダンスサークル『和娘。《なごむすめ》』」の学生4名がステージパフォーマンスを披露しました。

【11月3日】ニッケコルトンプラザ「クリスマスイルミネーション点灯セレモニー」にアンサンブル部が出演しました

11月3日、市川市のショッピングセンター、ニッケコルトンプラザで開催された「クリスマスイルミネーション点灯セレモニー」に、2年連続で、和洋女子大学 アンサンブル部の学生13名が登場。素晴らしいパフォーマンスを披露しました。

・詳細はこちらから

【12月2日】高齢者施設でボランティア演奏を行いました

12月2日、和洋女子大学のサークル「和洋ピアノソサィエティー(Wayo Piano Society)」に所属する学生の中から、看護学科の学生たちが千葉県浦安市にある高齢者施設「うらやす和楽苑」でボランティア演奏を行いました。参加した学生たちは4年生2名、2年生2名、1年生1名の合計5名。サークル顧問で看護学部長(当時)の中澤明美教授と宮本大樹助手(現 助教)も一緒に参加しました。

・詳細はこちらから

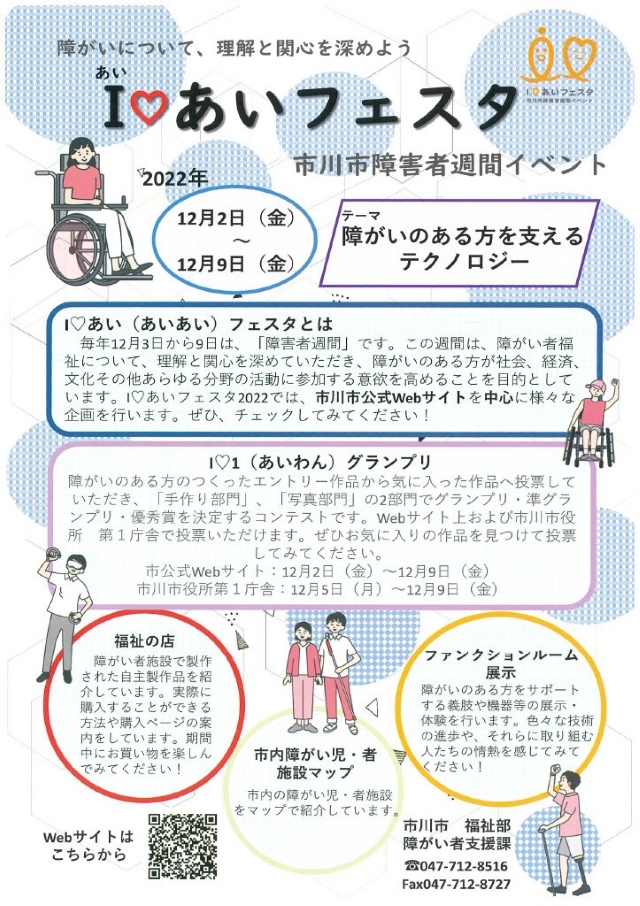

【12月3日~9日】市川市の障害者週間イベント「I❤あいフェスタ」に学生が参加しました

国際学科と日本文学文化学科の学生が、市川市主催の障害福祉への理解を深めるイベント「I❤あいフェスタ」に、実行委員として企画から参加、ポスター・チラシおよび動画の製作に協力しました。

・市川市障害者週間イベントの様子はこちらから

教員の地域貢献(2023年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名 4月28日、6月23日、10月27日、12月22日、令和6年2月16日 心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学」

於:三鷹ネットワーク大学5月26日、7月28日、9月29日、11月24日、令和6年1月26日、3月22日

心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「インタラクティブ・フォーカシング ー共感力を高めるカウンセリング技法ー」

於:三鷹ネットワーク大学5月9日 看護学科

豊川智之 教授第1回健康づくり推進員研修

「住んでいるだけで自ずと健康になれるまち」を目指して ~「健康あだち21」行動計画のこれまでと、これから~

於:足立区役所 庁舎ホール7月9日

総合研究機構

深澤晴美 准教授川端康成文学館文学講座

「川端康成にまつわるエトセトラ」

於:茨木市立川端康成文学館併設上中条青少年センター8月23日 日本文学文化学科

吉井美弥子 教授成人教養講座「浜カルチャー(絆)」

「挑戦する紫式部」

於:船橋市浜町公民館10月5日 看護学科

白鳥孝子 教授「AEDの実演と心臓のマッサージ体験を含む講習」

於:千葉県立国府台高等学校10月8日 健康栄養学科

多賀昌樹 准教授早稲田かつおフェスタ応援講座

「海が生む健康寿命パワー ~メカブ・ファースト先生語る~」

於:新宿区立鶴巻図書館11月9日 健康栄養学科

原光彦 教授食育健康サミット2023

「こどもの生活習慣病と食の重要性」

於:日本医師会館 大講堂11月25日 健康栄養学科

多賀昌樹 准教授健康づくり公開講座

「NEW START!時間栄養学 ~食事と体内時計を整えて今よりもっと元気に~」

於:船橋市中央公民館6階講堂11月26日 健康栄養学科

永澤貴昭 助教市川市ラグビーフェスティバル with クボタスピアーズ

食に関する栄養相談コーナーの運営・啓発イベントの進行

於:市川市スポーツセンター陸上競技場12月26日 日本文学文化学科

吉井美弥子 教授市川中央老壮塾講演会

「紫式部を語る」

於:全日警ホール令和6年2月13日、17日 心理学科

市村美帆 助教千葉県生涯大学校の学生に対する講義

健康づくりの基礎(美容における心理的効果)

於:千葉県生涯大学校 京葉学園令和6年3月20日 日本文学文化学科

吉井美弥子 教授朝日カルチャーセンター千葉教室

「謎多き紫式部 『源氏物語』 作者の生涯」

於:三井ガーデンホテル5階

-

2022年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2022年度)

【5月20日】京成電鉄×和洋女子大学、初のコラボグッズ「オリジナルパスケース」が商品化されました!

国際学科の「国際文化PBLⅡB」の授業で「京成電鉄グッズプロジェクト」を実施。京成電鉄株式会社と和洋女子大学の国際学科の学生たちが協働し、京成電鉄のオリジナルグッズ「オリジナルパスケース」の商品開発を行いました。

また、5月23日(月)~27日(金)の期間、和洋女子大学の東館一階エントランスで、国際学科の学生たちによる在学生・教職員対象の特別販売会を開催しました。発売初日は、京成電鉄株式会社から「京成パンダ」が来校。通りかかった学生たちは、スマホで写真を撮ったり、一緒に記念撮影をしたりと大賑わいでした。一般の方は、和洋女子大学構内の購買部(要事前連絡)のほか、京成電鉄のイベントなどでもご購入いただけます。ご希望の方は、購買部までお問合せください。京成電鉄と和洋女子大学は地域社会の発展に貢献することを目的として、2019年2月に包括協定を締結。 和洋女子大学と京成電鉄はこれからも、地域社会の発展および活性化に寄与する企画に積極的に取り組んでいきます。

【6月4日】日本文学文化学科の学生たちがポスターのデザインに挑戦しました!

日本文学文化学科 文化芸術専攻の仁藤潤 准教授のゼミでは、国府台駅から徒歩0分の場所にあるNPO法人「おもちゃ図書館カフェサンタ」(第11回地域再生大賞 優秀賞受賞)の広報活動をお手伝いしています。「おもちゃ図書館カフェサンタ」は、ひとり親世帯、生活困窮者に対しフリーフードの提供等を行い、地域のネットワーク構築を目指して活動されている組織です。仁藤ゼミはその活動に共感し、広報活動の協力を行っています。

今回は、6月4日に開催された「べっこうアメ、カルメ焼きを作って食べよう!」というイベントの告知用のポスターデザインを製作。デザイン経験の浅い学生ですが、可愛いデザインになりました!- 日本文学文化学科 文化芸術専攻のニュースはこちらから

【6月12日】「かつうら朝空マーケット」にシルクスクリーン体験のワークショップと作品展示をしました!

日本文学文化学科 文化芸術専攻の卒業生も務めている勝浦市役所(勝浦市)と協力して、地域におけるアートコミュニケーションの実践を試みた取り組みです。

和洋女子大学教育振興支援助成「文学と芸術を通じた地域社会参画型表現教育プログラム(SEREAL)」の一環として、「かつうら朝空マーケット」でシルクスクリーン体験のワークショップと美術部協力のもと、学生作品の出張展示を行いました。「かつうら朝空マーケット」とは、毎月第2日曜日、勝浦中央商店街・下本町朝市通りを会場に、毎回異なる楽しい企画と、同日開催する勝浦朝市・あさいちマルシェのさまざまお店によって、勝浦の日々がより楽しくにぎわう月替わりイベントです。1か月かけて準備したシルクスクリーンのトートバッグや巾着などすべて完売する盛況ぶり。学生たちは、制作から展示までの過程の中で貴重な体験をしたイベントだったようです。- 参加学生のコメントなどの詳細はこちらから

【6月13日】国際学科の学生たちが学科の垣根を越えて、梅の実の収穫から梅ジャム作り、販売会を行いました!

国際学科の「国際文化PBLⅡA」「国際文化PBLⅢA」の授業の一環で、一般社団法人 技能実習生生活支援機構「TITL」と協働したプロジェクトです。

「TITL」の多文化共生農園でインドネシア人の技能実習生たちと一緒に収穫した梅の実を使い、家政福祉学科の「調理学演習」の授業内で、家政福祉の学生たちと一緒に梅ジャムを手作りしました。6月13日には、教職員や学生を対象とした梅ジャムの学内販売会が行われました。販売会のポスターづくりから、瓶のラベルや包装まで、国際学科の学生たちが手掛けました。限定38個で販売された梅ジャムは、販売会の開催前から大人気。前日までの予約枠に問合せが殺到し、販売会の開催直後に即完売となりました。あまりの人気で手に入れることが出来なかった方々が悔しがっていたのが印象的でした。こちらの梅ジャムの売り上げは、TITLの多文化共生農園の運営費にあてられる予定です。

【6月20日~7月29日】タニタ食堂とのコラボメニューが期間限定で提供されました

6月20日から7月29日までの6週間にわたって、丸の内タニタ食堂にて健康栄養学科の鈴木敏和教授の研究室とタニタ食堂とのコラボメニュー「疲労対策コエンザイムQ10メニュー」(週替わり、一汁二菜定食)が提供されました。

健康栄養学科の鈴木敏和研究室では、長年にわたってコエンザイムQ10の研究を行っています。今回のコラボメニューでは、疲労の回復を助けるコエンザイムQ10が多く含まれる肉や魚をしっかり摂取できるよう、主菜とのバランスを考えた副菜と汁物を考案。鈴木敏和教授と学生たちで「一汁二菜定食」を完成させました。- 詳細はこちらから

【10月17日~11月15日】健康栄養学科の学生が、やちよ蕎麦の会と新メニューを共同開発しました

やちよ蕎麦の会とのコラボレーションは、3年振り5回目。「八千代市をイメージできるそば」をテーマに、健康栄養学科の学生と、そば職人が試行錯誤を繰り返して新感覚そばを考案しました。完成した3種類の商品は、10月17日から11月15日までの約1か月間、八千代市の5店舗で期間限定・数量限定で販売されました。今回初の試みとしてスタンプラリーも実施。全5店舗でコラボメニューを食べた方、先着100名限定で、八千代市イメージキャラクターの「やっち」をあしらったオリジナル七味をプレゼントしました。

- プレスリリースやメニューなどの詳細はこちらから

【11月5日】ニッケコルトンプラザ「BUKATSU-DOフェス2022」に学生サークルが出演しました

市川市のショッピングセンター、ニッケコルトンプラザで3年振りに開催された「BUKATSU-DOフェス2022」に、和洋女子大学の2つのサークルが出演しました。アイドルコピーダンスサークルのユニバーシティアイドル 和娘。《なごむすめ》がパフォーマンスを披露。イベントの締めくくりには、アンサンブル部がクリスマスソングを含めた素敵な楽曲を演奏し、会場のムードを大いに盛り上げ、クリスマスツリー点灯式へとつなげました。

- 詳細はこちらから

【11月13日】国際学科の学生たちが「第4回 まちあそび人生ゲームin葛飾」の開催に協力しました

国際学科2年の学生16名が、青戸商店会連合会主催「第4回まちあそび人生ゲームin葛飾(リアル人生ゲーム)」に参加協力しました。「まちあそび人生ゲームin葛飾」は、葛飾区の京成青砥駅・青戸商店街を舞台に、商店街の店舗を人生ゲームのマスに見立て、ルーレットを回しながら街歩きを楽しむイベントです。学生たちは商店街の各店舗を取材し、キーワードをもとにイベントで使用するマップを作成した他、当日は受付スタッフを担当しました。

- 詳細はこちらから

【11月26日】大黒家「和洋文学講座」にて学生が市民の方々へのレクチャーを行いました

市進ホールディングスが運営する「大人の学び舎大黒家」の「和洋文学講座」にて、特別企画として日本文学文化学科の学生たちが一般市民の方に向けてレクチャーを行いました。学生たちが関心をもつ近現代の詩作品について、調査・研究の成果を発表しました。この企画は、和洋女子大学教育振興支援助成「文学と芸術を通じた地域社会参画型表現教育プログラム(SEREAL)」の一環として実施したものです。

- 詳細はこちらから

【11月27日】「第15回市川市ラグビーフェスティバル」に学生たちが参加しました

市川市スポーツセンターで開催された、市川市・市川市スポーツ協会主催の「第15回市川市ラグビーフェスティバル」に、健康栄養学科の永澤貴昭助教と学生14名が栄養相談ブースを出展し、わよボラ(和洋女子大学ボランティアチーム)の学生3名が受付とMCを担当しました。

- 詳細はこちらから

【12月3日、4日】キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生有志13名が参加しました

12月3日、4日に埼玉県 ららぽーと新三郷会場、4日に同県日光街道杉戸宿 宿場まつり会場で開催された、キャリア教育イベント「こども夢の商店街」に学生13名が参加しました。学生たちは、銀行、放送局、広告店、ハローワークなどの「オシゴト」に挑戦する小学生に対して、「こどもサポーター」として仕事のコーチングなどを行いました。

- 詳細はこちらから

【12月10日】「第10回 市川市農水産まつりin行徳」に学生が参加しました

産官学連携活動の「農業体験」の一環として、JAいちかわ行徳支店にて行われた「第10回 市川市農水産まつりin行徳」に、健康栄養学科の学生が参加しました。当日は市川市農業青少年クラブ(市川市4H)と共同で育てた里芋を使った芋煮を販売。健康栄養学科3年生6名と家政福祉学科2年生1名が考案した里芋料理のレシピ冊子を作成し、イベント当日に配布しました。

- 詳細はこちらから

教員の地域貢献(2022年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 4月9日 看護学科

宮内清子 教授日本シェーグレン症候群患者の会、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社共催

「自己免疫疾患WEBセミナー」

於:国際文化会館4月13日、5月11日、

6月8日、7月13日心理学科

田中佑樹 助教一般市民約20名を対象とした勉強会

「日常に活かす心理学の基本」

於:たまビジネス元気塾(オンライン)4月22日、6月24日、

10月28日、12月23日、

令和5年2月24日心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学」

於:三鷹ネットワーク大学5月14日、5月28日 健康栄養学科

原光彦 教授心臓疾患を有する児童生徒並びにその保護者に向けた講座

於:公益財団法人 東京都予防医学協会5月27日、7月22日、

9月30日、11月18日、

令和5年1月27日、3月24日心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「フォーカシングをベースにしたピアカウンセリング講座」

於:三鷹ネットワーク大学6月24日

家政福祉学科

二宮祐子 准教授令和4年度第1回東京都介護職員等による

たんの吸引等の実施のための研修(特定の者対象)

於:ベルサール神保町アネックス7月8日~8月7日

健康栄養学科

杉浦令子 教授2022年度 全国栄養士大会・オンライン

「栄養と環境~地球を元気に、未来を笑顔に~」

於:日本栄養士会ホームページ(オンライン)10月27日

服飾造形学科

桑原里実 助教しづ市民大学『みんなの家政学』

「大切な服のために洗濯上手になろう」

於:佐倉市立志津公民館12月14日

服飾造形学科

森本美紀 准教授令和4年度 いちかわ TMO講座

「若い人の感性と力、創造する力をまちづくりにどう活かすか

身近な生活環境の中から地域でのまちづくりについて考える」

於:全日警ホール1月21日~2月28日 健康栄養学科

柳澤幸江 教授令和4年度 介護予防講演会

「口から食べることの大切さ ~今から始めるフレイル予防」

於:市川市YouTubeにて限定配信

2021年度以前の活動報告

-

2021年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2021年度)

【2月18日】「新・貧血を防ぐメニューレシピ集」へのレシピ提供

ボランティア部の学生が、千葉県学生献血推進協議会会員として千葉県赤十字献血センターに協力しています。月1回、食生活における血色色素不足を改善するためのレシピを考案し、千葉県赤十字血液センターのホームページに掲載しています。2月18日には、ボランティア部考案の「新・貧血を防ぐメニュー」が千葉テレビ放送の「ウィークリー千葉県」で放送されました。

- 詳細はこちらから

【4月1日~4月29日】市川駅南口図書館えきなんギャラリーにて卒業制作写真展を開催

服飾造形学科の4年生が毎年開催している「卒業制作展」と「卒業制作ショー」の様子を、市川駅南口図書館えきなんギャラリーで写真を展示しました。

【12月3日~12月9日】市川市「I♡あいフェスタ」

健康栄養学科と家政福祉学科の学生2名が市川市主催の障がい福祉への理解を深めるイベントに実行委員として企画から参加協力し、家政福祉学科の髙木憲司准教授へのインタビューも行いました。

- 「I♡あいフェスタ2021」やインタビューの詳細はこちらから

【3月17日】房の駅「ピーナツペースト」を使用したレシピ開発

家政福祉学科「地域生活創造演習」の授業の一環として、「房の駅 シャポー市川店」の人気商品「ピーナツペースト」を使用したレシピ開発を行いました。

学生が考案したレシピカードの配布と、作り方の手順がわかるレシピ動画を店舗内のスクリーンにて放映しました。- 詳細はこちらから

教員の地域貢献(2021年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 4月23日、6月25日、

10月22日、12月17日、

令和4年2月25日(いずれも金曜)心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学」

於:三鷹ネットワーク大学5月28日、7月30日、

9月24日、11月26日、

令和4年1月28日、

3月25日(いずれも金曜)心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「フォーカシングをベースにしたピアカウンセリング講座」

於:三鷹ネットワーク大学2月9日、3月9日 心理学科

田中佑樹 助教一般市民約20名を対象とした勉強会

於:オンライン(Zoom)

-

2020年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2020年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、サツマイモの苗植え、草取り、収穫手伝いなどの農業体験を行っています。収穫したサツマイモを使い、市内の菓子店とサツマイモスイーツ「にこ芋団子」「わよう羹」「わよどら焼き」などの制作・里見祭での販売を行っています。

【2014年~継続】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」健康レシピ

管理栄養士の資格を持つ総合生活研究科博士後期課程の学生が協力し、「駅南だより」へレシピ提供を行っています。6月には、2017年5月号~2020年3月号までのレシピがブックレット『健康的な食事のヒント』第2弾として発行されました。2020年度は9月号・12月号・3月号の3回にレシピが掲載される予定です。

【2018年3月~継続】京成ストアとのコラボ弁当

健康栄養学科の学生が京成ストアと「健康栄養学科監修 季節のお弁当」を共同開発しています。春・夏・秋・冬の弁当を2~4種類開発しており、2020年春は「栄養満点ガパオライス」など4種類を3~5月に販売。7月・8月には「彩り野菜のもぐもぐ弁当」など2種が販売されました。これらの活動は、「産官学連携としての弁当コラボレーションの活動報告」として本学紀要61号に掲載されています。また、掛け紙は日本文学文化学科文化芸術専修の学生がデザインしました。

【2018年度~継続】「まちあそび人生ゲームin葛飾」の開催に協力

国際学科の2年生26名が、青戸商店会連合会主催の「まちあそび人生ゲームin葛飾(リアル人生ゲーム:11月15日開催)」に参加協力しました。青戸の6商店街3.5kmの店舗をマスに見立て、ゲーム参加者は、ルーレットで出た目に従ってお店を巡る街歩きイベントに、学生たちは、2018年の第1回から協力しています。学生は各店舗を取材し、店舗からのキーワードをもとにイベントで使用するマップを作成した他、当日は有志の学生が受付を手伝いました。

京成電鉄国府台駅トイレのリニューアルに協力

京成電鉄国府台駅トイレのリニューアルにあたり、国府台駅を最寄駅とする和洋女子大学の学生がデザイン選定に協力しました。この取り組みは、2019年2月に和洋女子大学と京成電鉄との間で締結した、連携・協力に関する包括協定に基づき実施したものです。京成電鉄から提案された3案の中から、学生投票により「明るく楽しい気分になるトイレ」をコンセプトとしたデザインが選定されました。

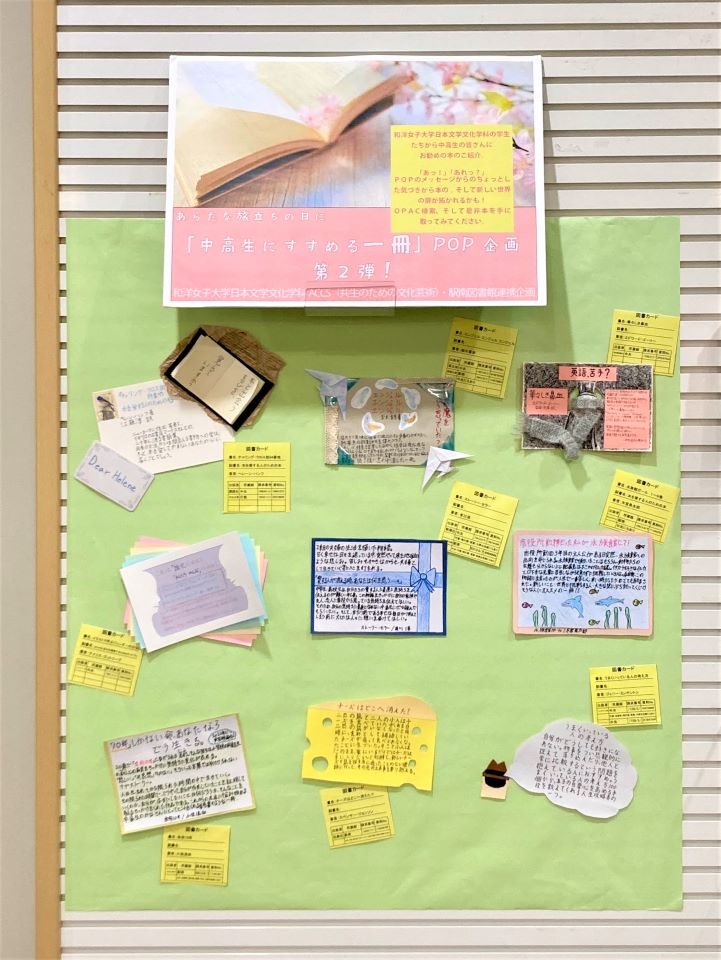

市川駅南口図書館 中高生におすすめする「わたしの一冊」紹介展示

市川市にある市川駅南口図書館ギャラリーで、日本文学文化学科の学生たちが選んだ「中学生、高校生にいま読んでほしい一冊」の紹介展示を行いました。今回展示した38冊には、選出した学生がストーリーや見どころをわかりやすく説明したポップを添付し、書籍を初めて目にする利用者が手に取りやすい工夫を凝らしました。

教員の地域貢献(2020年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 協力 協力内容 4月1日 看護学科 新型コロナウイルス感染症対策として、防護服(新型感染症対策セット2型)28着を国立国際医療研究センター国府台病院に寄贈 10月17~23日 健康栄養学科

藤澤由美子 教授浦安市行政情報番組「こちら浦安情報局」で「ウイルスに克つ!食で高める免疫力」をテーマに、免疫力をアップする食生活を紹介 日時 講師 講座名・会場 8月8日、11月21日、2021年2月6日 看護学科

藤井美穂子 准教授(代表者)

上松恵子 准教授

段ノ上秀雄 講師

大石真弓 助手和洋女子大学2020ツインファミリークラス

オンラインで開催(Zoom)

※本学と市川市との包括協定連携事業の1つとして、多胎妊娠した女性が安心して子育てができるような街づくりをめざし、開催。10月24日 日本文学文化学科

岡本文子 教授堀辰雄文学記念館「秋の講演会」

於:長野県軽井沢町 追分公民館

※軽井沢町教育委員会が主催する、堀辰雄文学記念館での恒例の「秋の講演会」。今回は岡本教授が堀辰雄と漢詩について、講演。10月26日、11月2日、9日、16日(いずれも月曜) 日本文学文化学科

佐藤淳一 准教授市民セミナー「文学講座」

於:鎌ヶ谷市中央公民館

※鎌ヶ谷市が広く市民に学習機会を提供することを目的に、平成19年度から続けている文学講座の一環として、主に近代作家の作品を読み解く。10月29日、11月5日、19日、26日(いずれも木曜) 日本文学文化学科

佐藤勝明 教授令和2年度「文芸講座」

於:袖ヶ浦市立中央図書館

※袖ヶ浦市の市立図書館が一般市民を対象に開催する、文学作品とその時代について理解を深める講座。今回のテーマは「俊寛をめぐる能と浄瑠璃」。令和3年1月22日、2月26日、3月19日(いずれも金曜) 心理学科

酒井久実代 教授三鷹ネットワーク大学公開講座

「フォーカシングをベースにしたピアカウンセリング講座」(2講座)、「がん哲学外来ピア・カフェ at 三鷹ネットワーク大学」

於:三鷹ネットワーク大学1月27日 国際学科

藤丸麻紀 教授行政職員のための統計データ利用の基本研修(長野県)

オンラインで開催(Webex)

-

2019年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2019年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、サツマイモの苗植え、草取り、収穫手伝いなどの農業体験を行っています。収穫したサツマイモを使い、市内の菓子店とサツマイモスイーツ「にこ芋団子」「わよう羹」「わよどら焼き」などの制作・里見祭での販売を行っています。

【2014年~継続】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」健康レシピ

管理栄養士の資格を持つ総合生活研究科博士後期課程の学生が協力し、「駅南だより」(隔月刊)へレシピ提供を行っています。2019年度は「健康的な食事のヒント:健康長寿を目指して」のテーマで食物繊維・亜鉛などを摂取できる献立を提案しています。

【2016年1月~継続】「新・貧血を防ぐメニューレシピ集」へのレシピ提供

ボランティア部の学生が、千葉県学生献血推進協議会会員として千葉県赤十字献血センターに協力しています。月1回、食生活における血色色素不足を改善するためのレシピを考案し、千葉県赤十字血液センターのホームページに掲載しています。この度、長年の赤十字奉仕活動に対し、ボランティア部が金色有功章をいただきました。

- 千葉県学生献血推進協議会×和洋う女子大学「新・貧血を防ぐメニュー」の詳細はこちらから

【2018年3月~継続】京成ストアとのコラボ弁当

健康栄養学科の学生が京成ストアと「健康栄養学科監修 季節のお弁当」を共同開発しています。春・夏・秋・冬の弁当を2~4種類開発しています。日本文学文化学科文化芸術専修の2年生が掛け紙をデザインしました。

【5月6日】IAAF世界リレー横浜大会の来日選手へ書道体験でおもてなし

事前キャンプで千葉県に訪れたオランダ選手約20名に、書道部の学生が書道体験を実施しました。色紙やうちわに名前や好きな文字を書いてもらい、サポートや指導を行いました。

【7月16日~9月25日】京成電鉄駅案内ボランティア

京成線7駅(京成上野、日暮里、押上、京成船橋、京成千葉、空港第2ビル、成田空港)において、期間内の所定の日程に、国際学科の学生65名が2~6名のグループに分かれ、1日2~3時間程度、駅案内を行いました。京成電鉄との包括協定に基づく協力事業の一つです。

【7月23日】東京外かく環状道路(三郷南IC~高谷JCT)開通1年後の効果に関する調査へ協力

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所からの依頼により、学生5名がヒアリングに協力しました。東京外かく環状道路の整備が通学に与えた影響について、回答しました。

【8月9日】絵本パラダイス2019

ニッケコルトンプラザ コルトンホールにおいて、こども発達学科のサークル「ねばぁらんど」(顧問:田島大輔助教)及びボランティア部の学生が協力し、ワークショップを開催しました。2歳~5歳の子どもと保護者を対象に、「身近なものをつくって遊ぼう!」のテーマで実施しました。

【9月26日】「交通安全フェア★ちば」内ファッションショー「ピカッとニット★ちばコレクション」に協力

千葉市生涯学習センターにおいて、服飾造形学科1~4年生20名がファッションショーに参加協力しました。千葉県警察地域安全課からの依頼により、LEDなどの光があたると光る反射糸を用いたニットのファッションショーに衣装を制作して出演、大トリを務めました。

【10月19日】春日神社「春日まつり」

学生6名が、19日に行われた太鼓山車の町内巡業に付き添い、また、学生4名が20日に行われた大神輿巡業の休憩所を手伝いました。

【10月20日】第25回リバーサイドマラソン

市川市の江戸川河川敷広場において、ボランティア学生4名がマラソン大会の運営に協力しました。ドリンク係やゴール・スタート係、顔や手にペイントを施す係などを担当しました。

【11月4日】BUKATSU-DOフェスinコルトンプラザ

ニッケコルトンプラザにおいて開催されたイベントに、学生サークルのアンサンブル部14名及び「ユニバーサルアイドル和娘」10名が協力し、ステージ発表を行いました。

【11月16日】八幡小学校「なかよしフェスティバル」に参加

市川市立八幡小学校PTAが主催する「なかよしフェスティバル」に健康栄養学科の大河原悦子准教授と学生11名が参加協力しました。和菓子教室を開催し、低学年、中学年、高学年の児童の練り切りづくりを指導・サポートしました。約150名の子どもたちがひよこやパンダ、くまモンの練り切りづくりを楽しみました。

【11月16日】南新居浜小学校「すずがも祭」に参加

市川市立南新居浜小学校PTAが主催する「すずがも祭」に、こども発達学科の学生サークル「ねばぁらんど~こども研究会」がブースを出展し、協力しました。

【11月16日】「ぶらり行徳フォトさんぽ」に参加

市川商工会議所青年部が主催するイベントに学生サークル「写真部」の学生2名が参加協力しました。

【12月8日】「I♡あいフェスタ」に参加

市川市障がい者支援課とI♡あいフェスタ実行委員会が主催する、障碍者福祉への理解を深めるイベントに参加協力しました。学生サークル「Crazy Girl」の学生10名がダンスを披露しました。

【12月11日】市川市多文化共生事業「シェフ先生」に協力

市川市国際交流協会と市川市との共催事業に協力しました。大和田小学校において実施された、外国人シェフ講師による調理実習に、学生1名がアシスタントとして協力しました。

【12月13日~15日】電動キックボード試乗体験会に参加

「道の駅いちかわ」で開催された電動キックボード試乗体験会に学生が参加協力しました。「道の駅いちかわ」とWind Mobility Japanが開催した体験会は、18歳以上で原付免許保持者が対象でしたが、対象の学生たちが試乗しました。

教員の地域貢献(2019年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 4月15日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授「乳幼児の保育で大切にしたいこと~愛着関係を築くための保育士の関わり方を学ぶ~」

於:全日警ホール(市川市八幡市民会館)4月18日 こども発達学科

田島大輔 助教「幼児の保育・教育で大切にしたいこと~子どもの自立性を育てる社会情動的スキルの伸ばし方を学ぶ~」

於:市川教育会館 多目的ホール5月13日 こども発達学科

矢萩恭子 教授

中村光絵 助教2歳児の発達と保育

於:市川教育会館6月10日 こども発達学科

田島大輔 助教園内研修の進め方について

於:山武市立おおひらこども園6月19日 健康栄養学科

熊谷優子 教授食の安全安心

於:東部学習センター(鎌ヶ谷市)6月20日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授乳幼児保育の基本 基礎及び応用

於:足立区役所 庁舎ホール6月28日 こども発達学科

原子はるみ 教授「施設長の役割って!?」~全体的な計画からかんがえてみましょう~

於:市川教育会館 多目的ホール7月2日 こども発達学科

田島大輔 助教3歳児と4・5歳児の主体性を育む環境を考える~「やりたい・自分で」がある環境づくり~

於:市川市立塩焼第2保育園7月9日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授年齢別担任研修会(0歳児)

於:足立区勤労福祉会館 第二洋室7月17日 国際学科

藤丸麻紀 教授統計データを活用した問題解決力向上セミナー(令和元年度統計グラフ講習会)」における講義「統計データの見方、使い方、分析の仕方」

於:愛知県自治研修所 4階 OA室7月18日・23日 こども発達学科

上村明 助教保育研修会「運動遊びについての理解を深める」

於:市川市男女共同参画センター7月24日 国際学科

藤丸麻紀 教授講演「主要統計指標の見方」

於:衆議院第一議員会館地下2階 調査局研修室7月29日 こども発達学科

矢萩恭子 教授2歳児の主体性を育む環境を考える~「やりたい・自分で」がある環境づくり~

於:市川市立鬼高保育園7月29日 こども発達学科

田島大輔 助教3歳児の保育について学ぶ

於:習志野市 市庁舎2階会議室18月1日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授保育を共有するための効率的な日誌の記録方法を学ぶ

於:市川市 男女共同参画センター 研修室8月2日 こども発達学科

田島大輔 助教保育を共有するための効率的な日誌の記録方法を学ぶ

於:市川市 男女共同参画センター 研修室8月7日 こども発達学科

田島大輔 助教園内研修の進め方について

於:山武市立おおひらこども園8月18日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授0,1,2歳児保育 あたりまえを見直したら保育はもっとよくなる

於:三条東公民館 研修室(新潟県)8月22日 健康栄養学科

杉浦令子 准教授2019年度学校健康教育スキルアップ研修会

「子どもの栄養食事指導・支援プログラム」の活用と個別指導

於:同志社女子大学今出川キャンパス 純正館2F S201教室8月23日 こども発達学科

矢萩恭子 教授平成31年度 保護者支援・子育て支援研修会

地域における子育て支援

保護者支援・子育て支援の実践力の向上

於:大崎ブライトコアホール9月4日 こども発達学科

田島大輔 助教幼児理解「『幼児理解』から始まる保育~こどもの面白さに着目して~」

於:習志野市庁舎グランドフロア 会議室(大)B・C9月4日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授心豊かな子~心の育ちに沿った保育~

於:船橋市立若松保育園 ホール9月5日 こども発達学科

田島大輔 助教保育・幼児教育の中で大切にしたいこと~記録・カリキュラムマネジメントの視点から~

於:船橋市役所 11階大会議室9月10日 こども発達学科

田島大輔 助教今、保育の質を向上するために何をすればよいのか~カリキュラムマネジメントを通して考える~

於:足立区立東綾瀬保育園9月19日 こども発達学科

原子はるみ 教授年長児担当者研修会「協同的な学びへのアプローチ~そだつ・つながる~」

於:船橋市役所 11階大会議室9月19日10月31日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授一人一人が意欲的に遊ぶための援助の在り方~体を動かす遊びを通して~

於:習志野市立袖ケ浦こども園10月3日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授年齢別担任研修会(0歳児)

於:大谷田第一保育園10月5日 健康栄養学科

杉浦令子 准教授子どもの栄養食事指導・支援プログラム』の活用と個別指導

於:新潟情報専門学校10月13日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授0・1・2歳保育の質を高める~あたりまえを見直す~

於:長野県下高井郡木島平村 木島平村体育館10月13日 家政福祉学科

庄司妃佐 教授第49回全国社会福祉教育セミナー2019in愛知 第5分科会『ソーシャルワーク演習教授法を考える』登壇

於:日本福祉大学 東海キャンパス(愛知県東海市)10月15日 全学教育センター

柴内靖 特任教授令和元年度第2回教頭研修会「若手教員の育成と危機管理」

於:浦安市役所 4階 S3・4会議室10月17日 こども発達学科

矢萩恭子 教授令和元年度第2回麻生区幼保小連携事業実務担当者会議

幼保小連携について

於:川崎市麻生区役所 4階 第1会議室10月17日 家政福祉学科

丸谷充子 准教授市川青年会議所10月例会 パネルディスカッション「地域でできる虐待予防」

於:山崎製パン厚生年金会館 陽光(3階)10月20日 日本文学文化学科

木村尚志 准教授第37回「謡と仕舞の会」能楽の魅力の美学

「世阿弥の風姿花伝」について~秘すれば花~花伝(仮)

於:市川市文化会館 小ホール10月21日、28日、11月11日、18日 日本文学文化学科

佐藤淳一 准教授市民セミナー「文学講座」船橋の太宰治と川端康成

於:鎌ヶ谷市中央公民館 学習室110月23日 家政福祉学科

清水冬樹 准教授虐待・事故防止について、子どもの貧困とその支援について

於:北星おおぞら認定こども園 2階(北海道旭川市)10月24日 こども発達学科

田島大輔 助教東綾瀬保育園の保育と課題

於:足立区立東綾瀬保育園10月31日 こども発達学科

田島大輔 助教いきいきと表現する子どもを育むために

於:東習志野こども園11月6日 国際学科

藤丸麻紀 教授統計業務に活かす、統計データの見方・使い方

於:翠山荘(山口市)11月20日・12月20日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授乳幼児教育の基本 基礎及び応用

於:足立区役所 大会議室A11月23日 全学教育センター

湊久美子 教授第3回 市川市健康フェスタ

「アスリートから学ぶ健康づくり」市川市文化会館

於:地下1階大会議室12月5日、1月30日 こども発達学科

田島大輔 助教東京都保育士等キャリアアップ研修

於:全国左官タイル塗装業国民健康保険組合こくほ21ビル2階会議室(12月)、リロの会議室 飯田橋 会議室A(1月)12月8日 健康栄養学科

杉浦令子 准教授令和元年度管理栄養士国家試験準備講座「臨床栄養学」講師

於:服部栄養専門学校12月12日 こども発達学科

伊瀬玲奈 准教授乳幼児の保育で大切にしたいこと~愛着関係を築くための保育士の関わり方を学ぶ~

於:全日警ホール(市川市八幡市民会館)12月18日 こども発達学科

田島大輔 助教「幼児の保育・教育で大切にしたいこと~子どもの自立性を育てる社会情動的スキルの伸ばし方を学ぶ~」

於:市川市男女共同参画センター 研修ホール12月18日 服飾造形学科

嶋根歌子 教授令和元年度いちかわTMO講座

「地域の中の生活環境」

於:全日警ホール(市川市八幡市民会館)

-

2018年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2018年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、市内の鈴木農園でサツマイモの苗植え、草取り、収穫手伝いを行っています。収穫したサツマイモを使い、株式会社島村とコラボしたサツマイモスイーツ「わよドラ」を制作しました。

【2014年~継続】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」健康レシピ

管理栄養士の資格を持つ総合生活研究科博士前期課程3名が協力し、「駅南だより」(隔月刊)へレシピ提供を行っています。2018年度は「ポリフェノール」「咀嚼のすすめ」などのテーマで献立を提案します。

【2016年1月~継続】「新・貧血を防ぐメニューレシピ集」へのレシピ提供

ボランティア部の学生が、千葉県学生献血推進協議会会員として千葉県赤十字献血センターに協力しています。月1回、食生活における血色色素不足を改善するためのレシピを考案し、千葉県赤十字血液センターのホームページに掲載しています。

- 千葉県学生献血推進協議会×和洋女子大学「新・貧血を防ぐメニュー」の詳細はこちらから

【2016年10月~継続】「マタニティサッシュベルト」デザインコンテスト

株式会社アースが主催するコンテストに服飾造形学科の学生が参加しています。第1回は、1名が最優秀賞、1名が優秀賞、1名が奨励賞を受賞し、2017年6月に授賞式を行いました。2018年度には第2回コンテストが行われ、25件の応募がありました。

【2016年12月~2018年6月】NPO法人千楽(Chi-raku)と弁当レシピ開発、調理パンレシピ開発

家政福祉学科の学生十数名が、お弁当レシピの開発に取り組みました。学生がレシピを、調理をNPO法人千楽の事業所「はーとbeat」が受け持ち、完成したお弁当は浦安市役所食堂で毎月第4木曜に「和洋コラボ弁当の日」として販売。調理パンは月替わりで新メニューを提案し、浦安市役所の売店で2017年4月から毎日販売されています。

【2018年3月~継続】京成ストアとのコラボ弁当

健康栄養学科の3年生が京成ストアと「健康栄養学科監修 季節のお弁当」を共同開発しました。春・夏・秋・冬の弁当を2種類ずつ開発予定です。日本文学文化学科文化芸術専修の2年生が掛け紙をデザインしました。

【4月14日】市川警察署 安全・安心フェスタinおにたか

ニッケコルトンプラザで開催された市川警察署の安全・安心フェスタに里見姫グランプリの学生が協力しました。1日警察署長として、ニッケ・コルトンプラザで安全・安心宣言、防犯のための印刷物配布、市内パトロール出動を行いました。

【6月3日】いちかわ環境フェア

ニッケ・コルトンプラザで行われた「いちかわ環境フェア」に学生たちが協力しました。サークル「ユニバーシティアイドル和娘(なごむすめ)」がパフォーマンスを行ったほか、ボランティア部の4名が着ぐるみ対応や出展団体のサポートを行いました。

【6月21日~7月25日】チャレンジ・ザ・グルメ

管理栄養士をめざす健康栄養学科の学生たちが、東武百貨店船橋店レストラン街&カフェ18店舗の料理長と共に、「肉料理」をテーマにメニューを開発しました。旬の食材、千葉県産にこだわった華やかなメニューが店舗で提供されました。

【8月10日】絵本パラダイス2018

ニッケコルトンプラザ コルトンホールで行われた「絵本パラダイス」にこども発達学科のサークル「ねばぁらんど」(顧問:田島大輔助教)の学生が協力しました。子どもたちを対象に折り紙教室を午前・午後の2回開催しました。

【8月25日】中央図書館・環境政策課連携イベント「こどもとしょかん環境デー」

ボランティア部の学生5名が「こどもとしょかん環境デー」に協力しました。市川市立中央図書館内こどもとしょかん くつろぎ広場で、打ち水をテーマに紙芝居の読み聞かせを行い、子どもたちと打ち水体験を実施しました。また、雨天時に備えて、学生3名が映像の事前撮影に協力しました。

【9月1日】市川市総合防災訓練

大洲防災公園で開催された「市川市総合防災訓練」に家政学部の1年生5名が協力しました。家政学部共通科目「地域生活創造演習」前期履修生の有志がボランティアで炊き出し訓練に参加しました。

【9月4日】「広報いちかわ」に協力

「広報いちかわ」1601号(10月6日)にサークル「グルメウォーカー」が協力しました。ご当地グルメを紹介する「いちかわLOVEを発見」 コーナーの取材に協力し、紙面にも掲載されました。

【9月5日】『親子であそぶ・みんなであそぶ』子育てサロン

こども発達学科の1年生・3年生16名が、地域の0~2才児とその保護者18組36名と交流するイベントに参加しました。

【9月18日】ボーソー油脂 お祝いのワンプレートレシピ

健康栄養学科の3年生8名が米油を使ったお祝いのワンプレートレシピを考案しました。最優秀賞・優秀賞のメニューは10月からボーソー油脂株式会社の「米油600g 」ボトルネックにPOPとして付けられます。9月18日にはレシピ発表会・試食会が開催されました。

【9月23日】瞳みのる Ha・Pee・Y Birthday Event

和洋女子大学の講堂で開催されたイベントにサークル「ユニバーシティアイドル和娘」が出演し、ダンスパフォーマンスを披露しました。

【10月13日~14日】きものコレクション 学生きもの優秀作品展

「きものサローネin日本橋」で開催されたきものコレクションに「学生きもの優秀作品展」があり、服飾造形学類4年生の卒業制作3点が展示されました。COREDO室町1内の日本橋三井ホールを会場に行われました。

【10月22日~11月11日】やちよ蕎麦の会と「カラダにうれしい蕎麦」

健康栄養学類2年生12名が、八千代市の「やちよ蕎麦の会」と共にテーマ「カラダにうれしい蕎麦」に合ったメニュー4品を完成させました。「秋の味覚!きのこのやっちスパ」、「彩りあたたか豆乳そば/うどん」などのメニューが「やちよ蕎麦の会」8店舗で、期間限定で販売されました。

教員の地域貢献(2018年度)

教員の専門領域における講演等の依頼を受け、地域の公民館やイベントなどでの講演・協力を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 4月22日 健康栄養学科

湊久美子教授「健康的な身体づくりのための身体活動と啓発活動事例~身体活動について学び健康づくりをサポートしよう~」

於:千葉商工会議所5月25日 健康栄養学科

湊久美子教授平成30年度第1回部活動等地域指導者研修会 講演「スポーツと栄養の関係について」

於:市川教育会館研修室7月4日 こども発達学科

田島大輔助教「幼児保育・教育で大切にしたいこと~保育環境や保育士の働きかけを通した関わりを学ぶ~」

於:市川市立塩焼保育園7月5日・12日 こども発達学科

伊瀬玲奈准教授「乳児保育で大切にしたいこと~保育環境や保育士の働きかけを通した関わりを学ぶ~」

於:市川市立東大和田保育園 大和田保育園7月21日 健康栄養学科

藤澤由美子教授千葉県男女共同参画センター&和洋女子大学連携セミナー「夏休み!親子で学ぼう!!野菜不足解消講座」

於:和洋女子大学9月2日 看護学科

藤井美穂子准教授「ハッピーマタニティフェスタinいちかわ2018」ミニ講座&質問・交流コーナー 司会進行

於:ニッケコルトンプラザ コルトンホール9月6日 服飾造形学科

嶋根歌子教授東部市民セミナー「高齢者とファッション」

於:鎌ヶ谷市東部学習センター視聴覚室9月10日 健康栄養学科

多賀昌樹准教授美容・健康業界向け専門トレードショー アンチエイジングカフェ「働く女性を応援する地域の機能性素材」第1部ミニセミナー「地域の機能性食材の可能性」

於:東京ビッグサイト 西1・2ホール、アトリウム9月15日 看護学科

釜屋洋子准教授

鶴淵礼子助教第14回「いちかわ産フェスタ」健康相談・血圧測定ブースを出展

於:千葉県立現代産業科学館9月19日 看護学科

新谷奈苗教授市川市立市川駅南口図書館 健康医療セミナー「認知症予防セミナー」

於:I-linkホール(市川駅南口タワーズイースト3階)10月29日、11月5、12、19日 日本文学文化学科

佐藤淳一准教授市民セミナー「文学講座」 「谷崎純一郎と『源氏物語』」

於:鎌ヶ谷市立中央公民館11月3日~1月20日 服飾造形学科

塚本和子教授「中山忠彦-永遠の美を求めて-」衣装展示に協力

於:千葉県立美術館11月8日 こども発達学科

田島大輔助教幼児保育・教育で大切にしたいこと~保育環境や保育士の働きかけを通した関わりを学ぶ~

於:市川市教育会館 第2会議室11月16日 家政福祉学科

小林勉特任教授シンポジウム「木の力を活かす地域の木造建築」中のパネルディスカッション「地域の風土・文化に根ざすみんなの建築」に登壇

(「木の魅力を活かしたみんなの建築コンペ2017」受賞者による公開討論会)

於:新潟県自治会館別館9階 コンベンションホールゆきつばき11月17日 看護学科

藤井美穂子准教授出張講義「看護師、保険師、助産師について」

於:和洋国府台女子高等学校11月17日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授「松尾芭蕉の終わらない旅~不易流行の精神~」

於:千葉県男女共同参画センター11月25日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授奥の細道むすびの地記念館 総合監修者講演会「芭蕉の生涯と句風の変遷」

於:大垣奥の細道むすびの地記念館12月11日、1月24日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授「松尾芭蕉の俳句と生涯」(1)・(2)

於:牛久市立中央図書館12月13日 こども発達学科

伊瀬玲奈准教授乳幼児保育で大切にしたいこと~愛着保育を築くための保育士

於:市川グランドホテル12月19日 こども発達学科

田島大輔助教「幼児保育・教育で大切にしたいこと~社会情動的スキルの伸ばし方を学ぶ~」

於:全日警ホール(市川市八幡市民会館)12月20日 こども発達学科

伊瀬玲奈准教授「幼児保育・教育で大切にしたいこと~社会情動的スキルの伸ばし方を学ぶ~」

於:全日警ホール(市川市八幡市民会館)2月10日 全学教育センター

リック・ロマンコ教授IVISオープンセミナー「Vocabulary Learning Through Popular Songs」

於:市川駅行政サービスセンター I-Link会議室2月14日 健康栄養学科

多賀昌樹准教授平成30年度第33回ふなばし生涯学習フェア「豊かな心で人生楽しく」「発酵食品でアンチエイジング~腸内環境を整えてより健康に美しく~」

於:船橋市宮本公民館講堂2月18日 日本文学文化学科

大塚千紗子助教市川市仏教連合会研修会「日本霊異記説話と歴史書の中の天皇像および改元について」

於:市川グランドホテル2月22日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授「『奥の細道』のおもしろさ」(仮)

於:船橋市2019年 日本文学文化学科

佐藤勝明教授2019年「おくのほそ道」330周年記念切手・風景印(消印)からなる「おくのほそ道コレクション」の解説

-

2017年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2017年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、市内の鈴木農園でサツマイモの苗植え、草取り、収穫の手伝いを行っています。収穫したサツマイモを使い、株式会社島村とコラボしたサツマイモスイーツ「わよドラ」を制作しました。

【2014年~継続】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」健康レシピ

管理栄養士の資格を持つ総合生活研究科博士前期課程3名が協力し、「駅南だより」(隔月刊)へレシピ提供を行っています。2017年度は「健康寿命を延ばす、食生活のポイント」のテーマで2品程度の献立を考案します。

【2016年12月~継続】NPO法人千楽(Chi-raku)と弁当レシピ開発、調理パンレシピ開発

家政福祉学科の学生十数名が、お弁当レシピの開発に取り組みました。学生がレシピを、調理をNPO法人千楽の事業所「はーとbeat」が受け持ち、完成したお弁当は浦安市役所食堂で毎月第4木曜に「和洋コラボ弁当の日」として販売。調理パンは月替わりで新メニューを提案し、浦安市役所の売店で4月から毎日販売されています。

【2017年4月8日~9日】第11回下総・江戸川ツーデーマーチ

市川市とウォーキング協会が主催し、市川市スポーツセンターで開催された第11回「下総・江戸川ツーデーマーチ」に、健康栄養学科4年生15名が参加しました。食事・栄養、運動に関するブース展示を行い、レシピやハンドブックなどを配布し、参加者とコミュニケーションを図りました。考案したレシピは、管理栄養士をめざす学生らしく、健康に配慮したメニューです。また、食事バランスガイドの折り紙を活用し、子どもにも食事に興味をもってもらえるよう呼びかけました。

【2017年6月16日】「マタニティサッシュベルト」デザインコンテスト

株式会社アースが主催するコンテストに服飾造形学科の学生が全62点を応募しました。厳選な審査の結果、3名が奨励賞、優秀賞、最優秀賞を受賞し、6月16日に授賞式が行われました。

【2017年6月22日~7月26日】「ビューティーメニュー2017」

健康栄養学科の学生42名が東武百貨店船橋店のレストラン街スパイス・パークビューカフェ&地下1階食料品売場の全21店舗と協力し、「ビューティーメニュー2017」が開催されました。2017年のテーマは「赤い食材」。美をコンセプトに、旬の食材・千葉県産の食材を使ったメニューを創作しました。

【2017年9月13日】第13回「いちかわ産フェスタ」

9月16日、千葉県立現代産業科学館で開催された「第13回いちかわ産フェスタ~紡ぐ伝統、未来へ繋げ!いちかわ産業~」(主催:いちかわ産フェスタ実行委員会)に家政福祉学科の学生が展示を行いました。岡本由希ゼミの学生6名が、日本茶をテーマに「飲料のビタミンC調べ」「お茶にまつわる道具の名前当てクイズ」などを行いました。

【2017年9月24日】回遊展in八幡 「やわたマルシェ」

今年で8回目の開催となる手づくり市「やわたマルシェ」(主催 回遊展in八幡 実行委員会)に参加しました。家政学部共通科目「地域生活創造演習」履修生約60名が、「地域で求められているものは何か」をリサーチし企画・制作した商品を販売しました。また、ワークショップ「世界に一つだけの写真立て」づくりのワークショップも行いました。

【10月14日・15日】関東ブロック・ユネスコ活動研究会 in 市川

千葉県ユネスコ連絡協議会からの依頼により、山崎製パン総合クリエイションセンターで開催された「ユネスコ活動研究会 in 市川」に、国際学科の3年生1名が参加しました。14日の分科会「キャリアデザインとユネスコ」において、意見交換を行いました。

【10月15日】市川まつりに協力

市川まつり実行委員会が開催する「市川まつり」に学生たちが協力しました。サークル「ハモリ部」、「ユニバーシティアイドル和娘(なごむすめ)」、フラメンコの「El sol y la luna」、「Crazy Girl」が演奏やダンスを披露し、その他に学生11名がボランティアとしてパレード補助等を行いました。

【10月28日】ハロウィン仮装コンテスト 審査員

ニッケコルトンプラザで行われたハロウィン仮装コンテストに、サークル「ユニバーシティアイドル和娘(なごむすめ)」の学生等計2名が審査員として仮装姿で協力しました。

【11月11日】商店街活性化イベント「SHOW店街でショー!」に協力

(一社)シアターキューブリックが主催する、墨田区キラキラ橘商店街の振興イベントに、アンサンブル部の学生7名が協力しました。商店街入口付近の原公園で「サザエさんのオープニング&エンディングテーマ」などの演奏を披露し、幅広い年代の方々に楽しんでいただきました。

【11月25日】市川市立八幡小学校「なかよしフェスティバル」に協力

八幡小学校PTAが主催する「なかよしフェスティバル」に健康栄養学科の学生9名が協力しました。催し物の1つとして「和洋女子大学お菓子教室」を開催し、練り切りづくりの講師及びサポートを行いました。低学年・中学年・高学年の児童約50名ずつを対象に、難易度の異なる「ひよこ」「パンダ」「クリスマスツリー」を約30分ずつかけて作りました。

【11月28日】環境かるたの作成に協力

市川市環境政策課に協力し、イラスト漫画研究部の学生が市川市「環境かるた」絵札を作成しました。読み札は、子どもたちから募集した標語を用いています。

【2018年2月11日】船橋市北部公民館での「茶道体験」

千葉県立船橋県民の森が主催する「茶道体験」に茶道部が講師として協力しました。船橋市北部公民館を会場に、小学生以上の児童15名に実施しました。

【2018年2月17日】中山のおひなまつり 和洋女子大学生とひな形について語る会

下総中山で開催された「中山のおひなまつり」に博物館学を履修した学生2名が協力しました。中山法華経寺に隣接する清華園で本学文化資料館のひな形を展示し、それについて参加者と学生が語らいました。

【2018年2月25日】東京マラソン2018でのボランティア

東京マラソン2018で、学生47名がボランティアとして協力しました。10kmゴールとなる日本橋付近で手荷物・ランナーサービス等に携わりました。

【2018年3月1日~継続】京成ストアとのコラボ弁当

健康栄養学科3年生と京成ストアが「和洋女子大学健康栄養学科監修 季節のお弁当」を共同開発しました。春・夏・秋・冬のお弁当を2種類ずつ開発予定です。リブレ京成・リブレキッチン全10店舗で発売されています。また、掛け紙は日本文学文化学科芸術専修の2年生がデザインしました。

【2018年3月6日~9日】FOODEX JAPAN 2018 国際食品・飲料展に参加

幕張メッセ で開催されたFOODEX JAPAN国際食品・飲料展の千葉県ブースで、家政福祉学科の学生2名が大豆コーヒーの紹介を行いました。(株)實埜邑(みののむら)では千葉県産大豆「日向大豆」利用拡大を試みており、その1つとしてコーヒーでの活用を試行。学生たちは卒業論文で大豆コーヒーを取り上げてレシピ開発を行いつつ、FOODEX JAPANで来場者に試作品を紹介し、試飲を勧める活動を行いました。

【2018年3月10日】ゴールボール女子日本代表強化合宿でのボランティア

体育館で行われたゴールボール女子日本代表強化合宿に学生5名がボランティアとして協力しました。ボール拾いやタイム計測手伝いのほか、ゴールボール体験も行いました。

【2018年3月25日】第11回ラグビーフェスティバル

市川市及び市川市体育協会が主催し、市川市スポーツセンターで開催されたラグビーフェスティバルに、健康栄養学科が栄養相談ブースを出展。学生14名が参加者にクイズ形式、ワーク形式の分かりやすい栄養指導を行いました。また、放送研究部の学生2名が司会・進行を担当しました。

教員の地域貢献(2017年度)

教員の専門領域での講演を依頼されます。地域の公民館やイベントなどでの講演を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 4月22日 健康栄養学科

湊久美子教授「健康的な身体づくりのための身体活動と啓発活動事例~身体活動について学び健康づくりをサポートしよう~」

於:千葉商工会議所7月13、27日 国際学科

秦泉寺友紀准教授東京外国語大学オープンアカデミー講座「ヨーロッパを知る歴史散歩(XI)」全6回のうち2回

於:東京外国語大学本郷サテライト7月13、20、27日 服飾造形学科

塚本和子教授「手ぬいのブラウスを作りましょう」

於:市川市大野公民館7月20日 心理学科

小沢哲史准教授ほめる!コミュニケーションの心理学

於:鎌ヶ谷市東部学習センター10月21日 国際学科

秦泉寺友紀准教授イタリア文化講座「宗教に揺れるイタリア-移民の急増、イスラムとの向き合い方」

於:星美学園短期大学11月6、13、20、27日 日本文学文化学科

佐藤淳一准教授鎌ヶ谷市中央公民館市民セミナー「文学講座」

於:鎌ヶ谷市中央公民館2018年3月7日 国際学科

山下景秋教授世界経済とこれからの日本 ~経済の全体像を分かり易く語ります~

於:市川公民館2018年3月25日 家政福祉学科

大石恭子准教授ながはま まるごと 子育て応援フェスタ「見た目で納得!理想のお弁当の作り方」

於:浅井文化ホール

-

2016年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2016年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、市内の鈴木農園でサツマイモの苗植え、草取り、収穫手伝いを行っています。2016年度は58名の学生が参加しました。また、9月に収穫したサツマイモを使い、サツマイモスイーツ開発を計画しています。完成したスイーツは、株式会社島村が製品化の予定です。

【2014年~継続】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」健康レシピ

健康栄養学科4年生18名が協力し、「駅南だより」(隔月刊)へレシピ提供を行っています。2016年度は「市販惣菜で簡単Myレシピ」のテーマで考案しています。

【2016年~継続】「新・貧血を防ぐメニューレシピ集」へのレシピ提供

ボランティア部の学生が、千葉県学生献血推進協議会会員として千葉県赤十字献血センターに協力しています。月1回、食生活における血色色素不足を改善するためのレシピを考案し、千葉県赤十字血液センターのホームページに掲載しています。

- 千葉県学生献血推進協議会×和洋女子大学「新・貧血を防ぐメニュー」の詳細はこちらから

【4月9日~10日】第10回下総・江戸川ツーデーマーチ

市川市スポーツセンターで開催された第10回下総・江戸川ツーデーマーチに、健康栄養学科4年生15名と、「スポーツ栄養実習」受講生6名、大学院生1名が参加しました。栄養・食育ブースを出展し、来場者に栄養啓蒙活動を行ったり、「市川市協働花づくり」活動で育てた花でつくった押し花コースターと押し花栞を配布するなどの活動を行いました。また、「スポーツ栄養実習」受講生は、真間川文学の道コース(11km)に参加し、完歩しました。

【6月4日】地域資源診断:市川市商工会議所青年部メンバーと一緒に街歩き

市川市商工会議所青年部が市川の魅力を再発見する街歩きを開催し、ボランティア部の学生3名が参加しました。アイリンク展望台から真間大門通り、手児奈霊神堂、芳澤ガーデンギャラリー、須和田遺跡、郭沫若記念館を経て石井農園までの約4kmを歩き、食べ歩きや散策を楽しみながら、撮影した写真をSNSにアップし市川の魅力を発信したり、参加メンバーと市川の魅力アップのためのアイデアを出し合いました。

【6月16日~7月27日】ビューティーメニュー2016

健康栄養学科で管理栄養士をめざす学生たちが、各店舗の料理長と協力して完成させたメニューを実際に店舗で提供するという産学連携事業が10年目を迎えました。今年のテーマは「アボカド」。2016年6月16日(木)~7月27日(水)の42日間、東武百貨店船橋店のレストラン街「スパイス」&カフェ19店舗および地下食料品フロア1店舗で開催されました。

【6月20日、6月28日】匝瑳市地域保健活動 小児生活習慣病予防健診および食生活調査

1984年から開始した千葉県匝瑳市地域保健活動への参画が33年目を迎えました。今回は、健康栄養学科4年生14名が参加し、市内3校の中学1年生を対象として、小児生活習慣病予防健診および食生活調査を実施しました。健診内容は、身体計測、血圧測定、腹囲測定、血液検査です。健診および調査結果は、夏休み中に学生が集計、分析し、対象の生徒個々に生活習慣病予防のためのアドバイス表としてフィードバックします。また、生活習慣病予防を目的とした健康教育として学生による栄養教育(食育)を各学校で実施する予定です。

【7月10日】キラキラ橘商店街 第9回キラキラ橘つまみぐいウォーク

墨田区京島のキラキラ橘商店街「キラキラ茶家」のイベントに、生活環境学科(現家政福祉学科)4年生や大学院生、卒業生が参加しました。プチフラワーアレンジメント、イラストカード、缶バッチなど、服飾造形学科3年生が製作した「WAYO SHOP」商品を販売しました。

【7月23日】根本フェスティバルに参加

市川市国府台「根本発展会」の夏祭り「根本フェスティバル」に、服飾造形学科の学生約10名がブースを出展。手作り小物やアクセサリーの販売と、動物マスコットづくりのワークショップを行いました。

【8月3日】ジェフの夏休み ヤクルトおなか元気教室

ジェフユナイテッド市原・千葉が公募した近隣の小学生およびその保護者を対象に、千葉県ヤクルト販売が実施した「おなか元気教室」にヘルパースタッフとして参加しました。教室ではおなかを元気にする話とヤクルトで簡単にシャーベットを作る活動を実施しました。シャーベット作りは、ヤクルトを袋に入れ、氷と塩をいれた袋に更に入れてタオルで包み、それをよく振ることでできます。タオルに巻いて振る作業のときに、音楽に合わせてダンスをし、ダンスコンテストも開催。コンテストに使用したかぶりものは参加学生が当日までに作成したものです。子どもたちとの楽しいひとときを過ごしつつ、サポートしました。

【8月4日】ゴーヤを使ったレシピの開発

市川市との包括協定の一環として、市の「緑のカーテン」事業の普及促進のため、収穫されるゴーヤの実をおいしく食べるエコレシピを家政福祉学科の学生8名が開発しました。選ばれたレシピは市川市のウェブサイトに掲載されるほか、8月4日に市川市開催の「親子環境映画上映会」でも紹介されました。

【8月9日~11日】成田国際空港での日本文化紹介・体験イベントに参加

書道部の学生13名が、成田国際空港第1ターミナルで日本の伝統文化「書」を紹介しました。一般財団法人成田国際空港振興協会が主催する「日本文化紹介・体験イベント」に参加し、3日間で110名の方に「書」を体験いただきました。このイベントに参加するのは今回で9回目、次回は2017年2月に開催予定です。

【8月27日】いちかわ農産物フェア in Tokyo Solamachi

東京スカイツリー、ソラマチ広場において、学生3名が「市川のなし」配布の手伝いを行い、放送研究部3名がイベント司会進行を行いました。昨年に続き、2回目の参加となりました。また、7月24日には その広報として「まるごとにっぽん」イベント会場で「市川のなし」PRイベントが開催され、家政福祉学科の学生5名が「梨のおいしさを広く知ってもらうための料理」レシピを開発し、発表しました。授業「地域生活創造演習」(指導:松島悦子准教授)で学んだ成果を、有志5名が5分にまとめてプレゼンテーションを行いました。

【9月16日】『親子で遊ぶ・学ぶ』子育て支援サロン

和洋学園及びむら竹会和洋女子大学同窓会の共催で開催し、当日は20組40名の親子の参加がありました。こども発達学科の太田光洋教授による保護者向け講演「<育つ力>を信じる子育てを」の間や、その後の交流会では、保育学を学ぶ、こども発達学科の学生たちが子どもたちとおもちゃや手あそび、紙芝居などで遊びつつ触れあい、保護者や教員も含め交流しました。

【9月17日】第12回いちかわ産フェスタ

千葉県立現代産業科学館で開催された「いちかわ産フェスタ」にブースを出展し、2種類のワークショップを行いました。日本文学文化学科書道専攻による「書道体験」では書道専攻1年生6名が呼び込みから指導まで行い、服飾造形学科ではフェルトボールづくりを行いました。また、里見姫が「南総里見八犬伝」にちなんだ伏姫の衣装をお披露目しました。服飾造形学科の学生がデザインし、学科で制作しました。同時に八犬士の衣装も、ご当地アイドル「市川乙女」及びゆるキャラ「いちかわうそ君」が披露。こちらは(有)キャメルスタジオ福井功氏デザイン、服飾造形学科の制作です。サークルも、放送研究部がステージの司会・進行を行い、アンサンブル部が30分間のステージ演奏で参加しました。

【9月25日】第14回 回遊展in八幡 やわたマルシェ

八幡葛飾八幡宮の参道で開催された手づくり市に参加しました。家政学部「地域生活創造演習」(担当:織田奈緒子助教)を履修する学生たちが、需要を調査したり価格を考えたり、試行錯誤しながら手作りした作品を販売しました。また、子どもたちが気軽に参加できるワークショップも開催し、好評でした。

【9月29日~11月9日】グッドバランスメニュー2016

東武百貨店船橋店のレストラン・カフェ14店舗と健康栄養学科の学生28名がメニューを共同開発し、店舗で提供されました。学生たちは、地産地消の旬の食材を用いた、栄養バランスのよいセットメニューを考案し、各店舗の料理担当者とメニューを完成させました。このフェアは、2012年から季節毎に実施されています。

【10月16日】市川リバーサイドマラソン

市川東ライオンズクラブが主催する「市川リバーサイドマラソン」に学生13名が協力しました。パソコンでマラソンタイムを出力したり、給水所で参加者に飲料を手渡すなど、運営を手伝いました。

【10月29日】「いちかわハロウィンフェスティバル」に里見姫が協力

市川商工会議所青年部が主催する「いちかわハロウィンフェスティバル」がJR市川駅南口で開催され、里見姫が仮装パレードに参加したり、大抽選会でプレゼンターを務めるなど、イベントに協力しました。里見姫とは、大学祭「里見祭」の人気企画で、2016年で10回目を迎えるミスコンテスト。外見だけでなく中身で勝負する本学ならではのコンテストです。今回参加した里見姫は第9回のグランプリ、心理・社会学科(現・こども発達学科)4年の久西誼奈さん。

【10月29日】ハロウィン仮装コンテスト 審査員

ニッケコルトンプラザで開催されたハロウィンコンテストで、サークル「ユニバーシティアイドル和娘」の2名の学生が審査員を務めました。

【10月29日】赤レンガ見学会

「赤レンガをいかす会」が年一度行う、旧千葉県血清研究所の見学会に学生8名が協力しました。見学会に連動し、和洋女子大学で中学生・高校生向けのワークショップを行いました。

【10月29日】一中フェスタで「考古学で体験する古代史」実施

博物館学芸員課程を履修する2年生4名が、10月29日の「一中フェスタ」において、市川市立第一中学校の生徒を対象に、国府台周辺での発掘調査の様子を紹介します。生徒たちが、学生のサポートの下で、出土した実物の土器や貝殻をさわって観察しながら古代を体験する講座です。

【10月】米油を使って、簡単!キレイに!朝活レシピ

ボーソー油脂株式会社と連携し、健康栄養学科の学生6グループ21名が、米油の特徴を生かし栄養バランスを考慮した朝食レシピを開発しました。選定された4つのレシピは、ボトルネックPOPやボーソー油脂株式会社のウェブサイトに掲載される予定です。

【11月5日】ハートフル体験ツアー

市川市自立支援協議会と協力し、ハンディのある方にも里見祭を楽しんでいただけるよう、学生20名が付き添い、里見祭のブース等を案内しました。

【11月13日】ぶらり市川さんぽ

市川商工会議所青年部が主催する「ぶらり市川さんぽ」に里見姫が協力しました。「ぶらり市川さんぽ」は、市川の代表的な見どころを歩いて巡り、魅力を再発見し発信するイベント。コースはJR市川駅前のi-Link展望台から弘法寺、芳澤ガーデンギャラリーなどを経て里見公園に至る約4kmです。昨年度の里見祭でグランプリを射止めた第9回の里見姫が「いちかわ産フェスタ」でも着用した、里見八犬伝にちなんだ伏姫姿の衣装を着用し、弘法寺の伏姫桜前で参加者を応援しました。ゴールの里見公園では、同時開催「市川地産地消フェスタ」内の寸劇を千葉商科大学の学生らと共に披露しました。

【12月3日】商店街×学生シンポジウムに参加

墨田区商店街連合会がすみだ産業会館で開催した「商店街×学生シンポジウム」vol.1に大学院生1名が参加し、発表を行いました。

【12月22日~5月25日】NPO法人千楽(Chi-raku)とコラボ弁当開発

家政福祉学科3年生2名の学生が、お弁当レシピの開発に取り組みました。学生がレシピを、調理をNPO法人千楽の事業所「はーとbeat」が受け持ち、完成したお弁当は浦安市役所食堂で毎月第4木曜に販売。初回の12月は「緑黄色野菜たっぷり 冬の味覚弁当」、1月は「冬にほっこり 鶏のまろやか弁当」を販売し、2月は「疲労回復! スタミナ中華弁当」の予定です。

【12月24日・25日】クリスマス絵本展示でワークショップを開催

NPO法人「すみださわやかネット」が墨田区のキラキラ橘商店街「キラキラ茶家」で絵本展示「サンタさんと世界の住まいを見に行こう!:100冊以上のクリスマス絵本」を行い、学生・院生7名が24日にプリザーブドフラワーづくりのワークショップを開催しました。

【1月】山崎製パンとの共同開発

山崎製パン株式会社松戸工場と連携し、新製品の共同開発・パッケージ考案を行っています。2016年度は、健康栄養学科・家政福祉学科2年生24名が参加し、お弁当1点、パン2品を共同開発しました。里見祭で試食会を開催し、1月にパンが販売されます。

教員の地域貢献(2016年度)

教員の専門領域での講演を依頼されます。地域の公民館やイベントなどでの講演を積極的に実施しています。

日時 講師 講座名・会場 5月25日 日本文学文化学科

駒見和夫教授和洋女子大学文化資料館出前講座「国分の成り立ちを探る」

於:和洋国府台女子中学校6月18日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授柿衞文庫夏季特別展記念講演会「俳句でたどる芭蕉の人生」

於:伊丹市柿衞文庫7月1日 健康栄養学科

湊久美子教授第28回日本体力医学会スポーツ医学研修会 基礎コース 運動と栄養

於:東京慈恵医科大学西新橋校8月31日 国際学科

藤丸麻紀准教授山梨県 第11回経済統計セミナー

「統計データの見方・分析の実例」

於:ぴゅあ総合研修室9月12日 健康栄養学科

湊久美子教授千葉市平成28年度健康づくり研修会「健康的な身体づくりのための身体活動~啓発活動事例を参考に~」

於:千葉市総合保健医療センター10月12日 国際学科

藤丸麻紀准教授愛知県 平成28年度統計グラフ講習会

「統計グラフの見方と利用」

於:愛知県自治センター会議室10月19日 国際学科

藤丸麻紀准教授長野県 行政職員のための統計活用基礎研修

「統計データの見方・使い方」

於:長野県庁西庁舎会議室10月24日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授プレミアムセミナー「松尾芭蕉の編集力」

於:東海東京証券プレミアムルーム10月31日、11月7日、14日、21日 日本文学文化学科

佐藤淳一准教授鎌ヶ谷市中央図書館市民セミナー「文学講座」

「近代文学と古典-谷崎潤一郎と源氏物語」

於:鎌ヶ谷市中央図書館11月5日~12月3日の期間で5日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授区民カレッジ「松尾芭蕉と奥の細道の旅」

於:足立区生涯学習センター研修室1月28日 日本文学文化学科

佐藤勝明教授冬季文学講習会「芭蕉と其角」

於:江東区芭蕉記念館会議室2月20日 健康栄養学科

湊久美子教授市川市立大洲小学校教職員 平成28年度全校研修会「食事と運動の関連性-大洲小学校児童の調査結果からの提言-」

於:市川市立大洲小学校2月25日 健康栄養学科

鈴木敏和准教授市川市市川駅南口図書館健康医療セミナー「ユビキノール摂取と健康長寿」

於:I-Linkルーム1(市川駅南口ザタワーズイースト3階行政サービスセンター内)3月9日、16日、23日 日本文学文化学科

岡本文子教授文芸講座

「没後100年~夏目漱石の魅力にせまる~」

於:浦安市高洲公民館

-

2015年度の活動報告

-

学生の地域貢献(2015年度)

【2011年度~継続】さつまいもの栽培

健康栄養学科の学生が、市内の鈴木農園でさつまいもの苗植え、草取り、収穫手伝いを行っています。また、収穫したさつまいものレシピ開発を行い、株式会社島村がりんご入りさつまいも餡の「わよどら」を販売しています。里見祭では展示発表と「わよどら」販売を行いました。

【通年】市川市市川駅南口図書館「駅南だより」へ健康レシピを提供

2014年7月から、健康メニューとして「5~10分で作れる簡単・健康朝食メニュー」「親と子でつくる簡単おやつ」のレシピを提供しています。

- 「駅南だより」の詳細はこちらから

【4月】下総・江戸川ツーデーマーチでのブース出展等

千葉県2大公認ウォーキング大会のひとつに健康栄養学科の藤澤ゼミが出展しました。参加者の皆さんに、生活習慣病予防のための食生活について説明したり健康レシピを配布して、管理栄養士になった際に実践的に役立つ活動を毎年行っています。また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、組織委員会との連携大学として」、競歩競技と同じ20kmを4時間35分かけて歩きました。

【6月】食の祭典

ニューファミリー新聞社が主催するイベント「食の祭典」では健康栄養学科がブースを出展し、食育に関する取り組みを紹介しています。大人から子どもまで見て触れて学べるよう工夫した教材を並べ、来場者へ解説しました。また、栄養価と調理時間、アピールポイントを記載した「健康栄養レシピ」を配布し好評でした。

【8月】成田国際空港での日本文化紹介イベントに参加

書道部・茶道部の学生たちが、成田国際空港の旅客に書道や茶道を体験してもらうイベントに参加しています。財団法人成田国際空港振興協会が行う「日本文化紹介・体験事業プログラム」の一環として、書道部は2015年8月に6回目の実施、茶道部は2013年3月から2015年3月まで毎年継続して実施し、丁寧な指導と笑顔の対応で日本の伝統文化を紹介しました。

【9月・10月】街回遊展への参加

市川市で開催される回遊展に積極的に参加しています。2015年9月の「やわたマルシェ」には、授業「地域生活創造演習」履修学生たちが販売品のリサーチ・制作・値付けを行いブースを出展。学生・卒業生・教職員が参加し盛り上げました。また、2015年10月の「市川街回遊展」では、アイ・リンクタウン展望施設での展示・演奏などのほか大学施設でも文化資料館開放や展示を行いました。

【3月】ラグビーフェスティバルでの栄養指導

市川市・市川市体育協会が主催するラグビーフェスティバルの第1回から、健康栄養学科の学生と教員が栄養相談ブースを出展しています。スポーツ食育の知識を、ゲームやクイズを使い子どもたちにわかりやすく伝えたり、オリジナルレシピの配布を行いました。

【通年】和洋女子大学ボランティアチームの活動

2011年5月に発足した「和洋女子大学ボランティアチーム」(通称わよボラ)が学内外で様々な活動を行っています。2013年6月には「市川市市民マナー協力団体」として登録され、また、千葉県生活・交通安全課のヤング防犯ボランティア育成事業にも参加。2014年度前期70名、後期67名、2015年度前期88名、後期74名の学生が、市内清掃や読書推進運動、市川市の「夏休み体験ボランティア」への参加などに取り組みました。

子どもの食育

千葉県匝瑳市の地域保健活動

1984年から千葉県匝瑳市の地域保健活動に参画して、今年度で38年目を迎えます。

長期にわたり、地域の子どもたちの生活習慣病予防を目的に、管理栄養士をめざす健康栄養学科(旧・生活学科、健康栄養学科)の学生が

子どもの食育に関する取り組みについて、健康診断、食習慣調査、生活状況調査、個別指導、集団指導とさまざまな形で携わってきました。

ここでは、これまでの成果や現在の活動など、随時ご紹介していきます。

1984年から本活動に携わってきた坂本元子前学長のご挨拶はこちらからご覧ください。

地域保健活動の概要

匝瑳市における地域保健活動の年間スケジュールです。

活動のご紹介

健診・調査

小・中学校で健診・調査を実施しました。

6月下旬に小学4年生、中学1年生を対象に、平成23年度小児生活習慣病予防健診および食生活調査を実施しました。

健診では、身体計測に加え腹囲測定、血圧測定、血液検査(血清脂質、貧血検査)を実施しました。

調査は食習慣調査、生活状況調査を事前に配付しておきました。健診日に回答に対する確認を子どもたちに行いました。

健診・調査結果は「アドバイス表」としてまとめ、個々に返却します。

栄養教育

中学校で栄養教育を実施しました。

11、12、1月に健康栄養学科3年生18名が千葉県匝瑳市の中学校3校で栄養教育を実施しました。

「望ましい食生活について考えよう よく噛むことの大切さ」をテーマに、中学1年生を対象に授業を行いました。

今回、新しいテーマに挑戦することになり、昨年の夏休みから全員で協力して、準備をしてきました。

テーマを設定した理由は以下の通りです。

「現代は昔に比べ咀嚼回数が大幅に減少し、食事時間も40分近く短くなっています。

咀嚼回数が多くなれば歯の病気予防だけでなく脳の発達や肥満予防にもつながるため、咀嚼の重要性について理解を深めてもらいたい。

また、噛むことだけでなく食事のとり方や生活習慣病との関連についても興味・関心をもってもらうことを目的としました。」

学習目標は、1咀嚼の大切さを知り、望ましい咀嚼回数や食品の理解を向上させる、2適切な食事のとり方について考え理解を深めてもらう、3生活習慣病との関係について考え、理解を深めてもらう、です。

45分から50分の短い時間の中で、現代人の咀嚼回数と食生活の関係を最初にお話ししました。

一番盛り上がったのは、「クロスワード」です。咀嚼に適した食品をクロスワードから探します。

忘れてはいけないのは、「歯の健康」と「生活習慣病」の関係です。対象の生徒たちは昨年6月に小児生活習慣病予防健診を受診しています。食事や運動との関連性も理解させつつ、よく噛んで食事をすることの大切さを伝えました。

生徒たちは、咀嚼の大切さ、望ましい咀嚼回数や適切な食事のとり方について理解できたでしょうか。

生活習慣病(予防)に対する関心が高まったのでしょうか。

授業後に行ったアンケートでは、“クロスワードが楽しかった”という感想が一番多かったのですが、“歯にいい食べ物がいっぱいあると思いました。

”“かむことの重要性についてよくわかりました。” “これからはもっと噛む回数に気をつけたいと思いました。”“自分の生活を見なおそうと思いました。”

“生活習慣病にならないために、これからは食生活を工夫していきたいです。”といった感想もあり、楽しく授業がうけられたようでした。中には、“色々なことがわかったし、面白かったので和洋女子大学生が来てくれてよかったです。”と嬉しいコメントもみられ、学生たちの励みになったようです。

講演・学会発表

本活動に関連した講演・学会発表などの最近の報告はこちらからご覧ください。

講演

Prevention of Chronic disease and obesity: from Tools for risk assessment and management to Policy

2010年12月7日に韓国ソウルで開催されたPrevention of Chronic disease and obesity: from Tools for risk assessment and management to Policyにおいて、学長の坂本元子先生が小児生活習慣病予防と栄養教育について講演しました。

Motoko Sakamoto D.M.Sc., RD, Reiko Hashimoto M.Sc., RD: Prevention of Life-Style Related Diseases and Nutrition Intervention for Children

第65回日本体力医学会大会 県民公開講座

2010年9月16日に本学で開催された第65回日本体力医学会大会 県民公開講座において、学長の坂本元子先生が匝瑳市の活動を中心に小児期における生活習慣病の予防について講演しました。

International Conference on “Innovation in Food & Nutrition Science”

2010年7月7~11日にMongolian University of Science and Technology(モンゴル科学技術大学)で開催されたInternational Conference on “Innovation in Food & Nutrition Science”において、学長の坂本元子先生が匝瑳市の活動内容の一部として、小児生活習慣病予防について講演しました。

モンゴル科学技術大学はモンゴルウランバートルにある本学との協定校です。

・Motoko Sakamoto, Reiko Sugiura: Prevention of Life-Style Related Diseases in Childhood

また、Wayo Women’s University Sponsored Seminarでは、これまでに本活動で作成し匝瑳市の子どもたちへの栄養教育で使用してきた教材などをモンゴル科学技術大学の学生さんやモンゴルの栄養士さんに紹介することができました。

Reiko Sugiura, Motoko Sakamoto: Nutrition Education for Children –Educational Materials-

興味のある教材を手にとってみています。

セミナー参加者と集合写真を撮りました。

学会発表

第4回日本食育学会総会・学術大会

2010年5月29~30日に熊本県立大学で開催された第4回日本食育学会総会・学術大会において、平成21年度の活動内容の一部を報告しました。

・橋本令子、坂本元子:中学一年生を対象とした生活習慣病予防のための食育活動

坂本元子前学長のご挨拶

生活習慣病の予防は食習慣の改善がまず第一といわれます。

食習慣は生まれたときから家族の一員として家族と同じ食事をすることに始まります。

この習慣を成人になってから変えるということは、つまり食べ慣れたものを変えるという最も難しい壁となっています。

この活動は、一つの地域の子どもたちについて生活習慣病予防のために、健診を実施し、生活状況、食物摂取状況などから、子どもたちの健康状態を把握し、課題を探り、生活習慣の適正指導、食物摂取の適正摂取が生活習慣病のリスクの改善につながることを信じて、1984年から25年間連続して管理してきました。この実践について地域の理解、家族の熱意、施設の協力、そして多大な費用の裏付けなくしてはこの事業の実現は困難なことであろうと思います。

まず、人の習慣をかえること、しかも病気でもなく元気な子どもたち、貧しい地域ではなく充分に食料を入手できる環境にあり、目の前には美味しい食べ物が溢れている地域、このような条件の中で予防のために、あなたが大きくなったときに生活習慣病に罹らないために、という遠大な将来の生命を予測しながら、長期にわたり実施してきたことは大いに意義あることと思っています。

しかもこの25年の間にさまざまな環境の変化がありましたが、これにも係わらず、法律で決められた事業でもないところに予算を配し、自治体の職員がこの事業の実施を支援し、子どもたちの施設や学校が、規定もない事業に協力を示して、大学の教育もこの一端を担いながらいい成果を挙げてきています。これは人々が自己の健康を、町の人々の健康管理を、成人になるまでの健康管理をみんなで支え合っている姿勢です。

その結果、リスクの総出現率は経年で減少してきました。このことは栄養教育の効果によるものだけでなく、この組織を支えているすべての人々、団体の健康意識の改革によるものであり、リスクの軽減に直接的な影響をあたえています。

また、個人のカウンセリングは異常値出現率の減少に効果が著しいですが、地域全体を考えた場合に集団指導の導入などの効果も大切です。生活習慣病のリスクへの対応は幼児期、小学生、中学生の時期から長期に気長く、楽しい教材で教育することが効果的であると考えます。あと10年すれば高齢者の特別健診を受ける年齢に達するでしょう。そのときにいまの受診者よりも異常値の少ない状況がみられれば、初めてこの長期の予防政策が成功したといえるでしょう。生活習慣病予防、食の改善には、根気と忍耐そして、10年、20年の長期の年月が必要であることを感じています。

平成22年2月

学長 坂本元子

自然エネルギー大学リーグ

日本各地の大学で脱炭素化をめざす「自然エネルギー大学リーグ」が発足し、和洋女子大学も加盟しました。 世界がめざす持続可能な社会づくりは、大学にとっても共通の使命といえます。「自然エネルギー大学リーグ」は、大学における再生可能エネルギーの活用等を促進し、脱炭素化社会へ貢献することをめざして設立されました。和洋女子大学の岸田宏司学長は、千葉商科大学の原科幸彦学長らと共に、世話人として当リーグに参加しています。和洋女子大学では、自然エネルギー100%大学を「学校法人和洋学園中期経営計画」の中に位置付け、大学が排出する二酸化炭素を段階的に削減し、2030年までに大学の二酸化炭素排出量ゼロを目標とすることで、大学が担うべき社会的役割を果たすことをめざします。

和洋自然エネルギー活動と教育目標

【教育方針】

- 持続可能な社会に変える「思考力と創造力を実行力」を備えた人材の育成に応える

- 机上の学問意義に留まらず、PBL※のテーマとして教育機関である和洋学園が自然エネルギー100%を実現し、模範を示す

- 実践的模範を示すことで、生徒・学生がそれぞれの学習・学修段階に応じて学ぶ、生きた教育環境を整備する

- SDGs教育で学園の先端を走る和洋九段女子中学校高等学校と自然エネルギー大学をめざす和洋女子大学が実践的模範を示し、これからの教育に活用する

【WWU・Colleges-Network】

- WWU・Colleges-Network※での環境、自然エネルギーに関する共通教育カリキュラムの構想

- 今までの暮らしを見つめなおし、地球環境に負荷のある生活様式を変えるための方法をPBL形式で学ぶプログラムの開発

- 中学校・高等学校・大学のそれぞれの教育課程で独自のプログラムを構築し、さらに3者が同時進行でコラボレーションすることをめざす

- この教育プログラムは、九段校のグローバル教育、大学の国際学部のグローバルラボとの連携もめざす

- 自然科学と生活科学の教養をもとに、問題を設定し、それを解決するための課題を見つけ、具体的に行動する仕組みを教育課程に盛り込む

※PBL:企業(鉄道会社、空港会社等)や自治体と提携し、社会に出て実際に体験・分析・企画等を行う実践的授業

※WWU・Colleges-Network:和洋学園が要する中学、高校、大学が垣根を超えて女子教育の質の向上を目指すための教育資源ネットワークである

和洋女子大学の自然エネルギー100%大学の展開

- 大学の設備の問題ではなく、社会の課題としてとらえ、自然環境を守る研究の充実をめざす

- 脱炭素社会を実現するための教育プログラム「和洋クリーンエネルギープロジェクト」を立ち上げ、教育・研究を通してカーボンゼロを実現する

- 日本国内の大学において自然エネルギーの活用等を促進することを通じて、教育・研究活動に伴う環境負荷を抑制し、脱炭素化をめざす、大学・学生・企業などのネットワークで自然エネルギー大学リーグに参画

- 文部科学省、環境省が進めるカーボン・ニュートラル達成の大学グループコアリションに参画

コアリションの「ゼロカーボン・キャンパス WG」に参画し、以下の取組を行う

・学内 CO2 排出の可視化

・脱炭素に関する教育コンテンツの開発

・再生可能エネルギーへの転換方法を検討し、2030 年の自然エネルギー年に自然エネルギー100%をめざす

「自然エネルギー大学リーグ参画への趣意書」はこちらから

【写真】「自然エネルギー大学リーグ」設立発表会の様子。