トピックス

2025「ひらめき☆ときめきサイエンス」開催レポート

8月20日、小学5・6年生対象の科学実験講座「ひらめき☆ときめきサイエンス ~ようこそ大学の研究室へ~ KAKENHI」(令和7(2025)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(研究成果公開促進費)研究成果公開発表(B)、後援:市川市教育委員会)を、和洋女子大学で開催しました。これは、独立行政法人 日本学術振興会(JSPS)による「科研費」の事業の一環で、全国の教育機関・研究機関で実施されています。和洋女子大学での同様のプログラムの開催は今年で21年目。今回のプログラムには、小学5・6年生31名が受講しました。

テーマは、「AIで探検! 光のヒミツ」。家政学部 服飾造形学科の岡本由希准教授、人文学部 心理学科の髙梨一彦教授、全学教育センターの鬘谷要教授が担当し、当日は、助手1名、家政福祉学科3・4年生の学生8名、総合生活研究科の大学院生1名が、スタッフとして参加し、受講生をサポート。なお、今回のプログラムと関係している科学研究費は、「近赤外線吸光法による食用油脂の過酸化物価の非破壊測定」(若手研究B、課題番号17700569、代表 家政学部 岡本由希)です。

■「AI で探検する光と色の科学」

開会式と研究支援課による科学研究費の説明後、講義と実験がスタート。初めに「光と色の科学」を学びました。鬘谷要教授が、色が見える仕組みについて説明したり、太陽の光の色は何色あるのかを児童たちに質問したりしました。

また、鬘谷教授が「虹の色は7色ではなく、虹の色はすべてグラデーション。さらに、空に現れる虹をよく見てみると、虹の外側にもう一つの虹“副虹”が見えることもあります」と説明をしました。

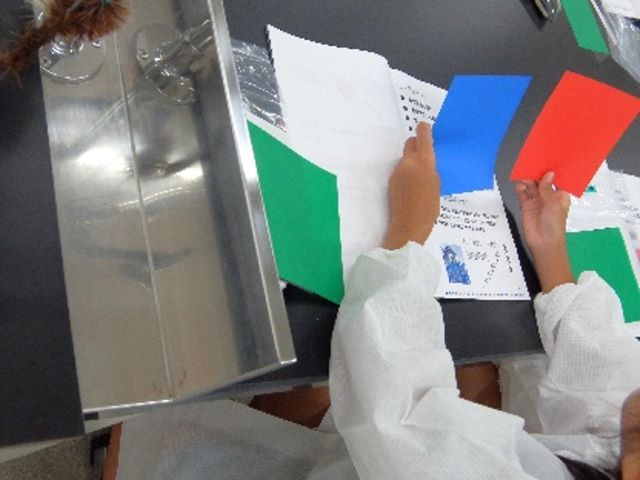

【写真】教材のおりがみを使って色が見える仕組みを学ぶ様子

【写真】分光シートで天井の照明の光を観察している様子

■「光の波長クイズに挑戦」

続いて、「波長の単位『ナノメートル』について、1ナノメートルがビー玉(約直径1.2cm)だとすると、10億個並べるとどのくらいになると思いますか?」と鬘谷教授が問いかけ、光の波長クイズに挑戦しました。

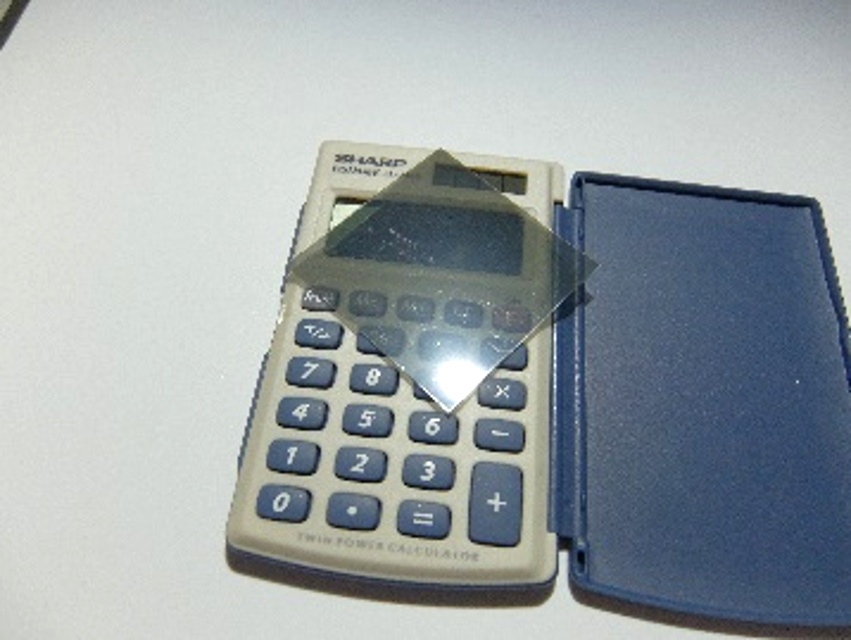

さらに、偏光シートを通して電卓の液晶表示を覗いて見ました。偏光シートを回転させると、電卓の液晶表示が見えたり見えなくなったりします。これは、一方向に振動する光だけを通すという偏光シートの特長を利用した実験です。光には波の性質「波長」があり、波長が短いほど、エネルギーが大きくなります(例えば、紫外線、ガンマ線・X線など)。また、波長が長く、エネルギーが小さい電磁波には、赤外線やラジオやテレビの電波などがあることを学びました。

【写真】光の波長クイズに挑戦する受講生たち

【写真】偏光シートを使って電卓の画面を見ている様子

「プリズムで太陽の光を観察」

続いて、外に出て、午前中の最後にプリズムを使って太陽の光を分光しました。

【写真】屋外でプリズムで分光された太陽光の色を観察

その後、和洋女子大学の東館18階のラウンジ「Wayo DINER」に移動しました。昼食は、カレーライスのお弁当です。普段は大学生が利用する広々としたラウンジに移動し、受講生たちは大喜びでした。眼下に広がる江戸川の景色も楽しみながら、ランチタイムを過ごしました。

【写真】東館18階からの景色を楽しむ受講生たち

【写真】見た目も楽しいカラフルなカレーライスを楽しみました!

■「ブラックライトと光の技術を体験」

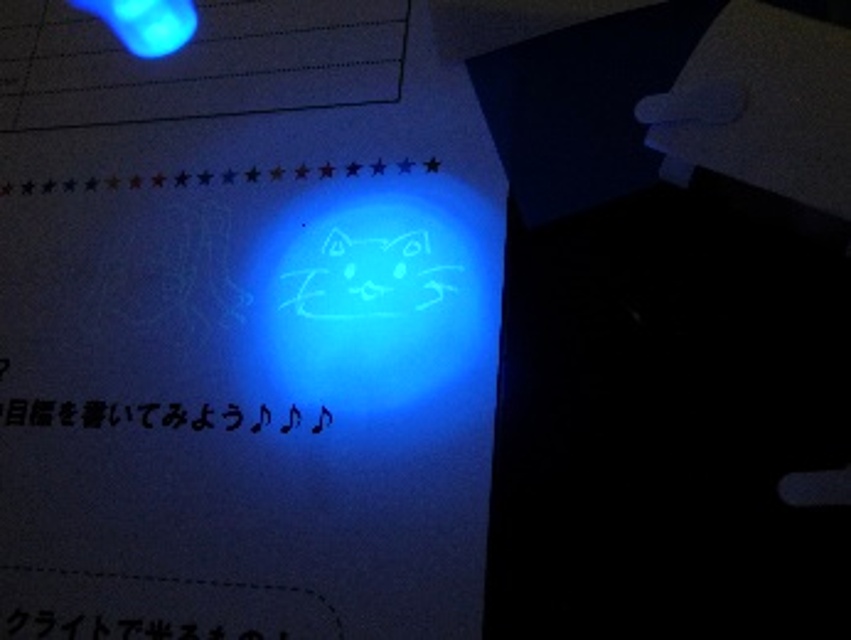

午後は、ブラックライトを使った実験に挑戦。岡本由希准教授の解説で、紫外線やブラックライトに反応するビーズや蛍光ペン、蓄光折り紙などを使って、実際にブラックライトで光る物があることを発見しました。「他にも、家の中にブラックライトで光る物があるか探してみよう!」と宿題も出されました。さらに、ブラックライトを当てると光って見える、シークレットペンを使って、イラストなどを描いて楽しみました。

【写真】試料やイラストにブラックライトを当てた様子

■「ミクロの世界と見えない光を探検」

続いて、電子顕微鏡の画像が何かを当てる「ミクロの世界クイズ!」に挑戦しました。その後、髙梨一彦教授による「赤外線カメラとサーモグラフィを学ぶ!」では、人間の目には見えない光を見るために、サーモグラフィで温度を可視化できることをクイズ形式で体験しました。サーモグラフィの画像をAIに読み込み、元の画像をAIに回答してもらったりしました。惜しい回答が多かったです! また、赤外線カメラを使って暗くなった教室の様子を観察したり、「見えない光の科学」を体験しました。また、音を光に変換する装置を使って、皆で楽しく発声して、音が光に変わる様子を見たり、光ケーブルを使った実験では、曲げた光ケーブルの中を通っていく懐中電灯の光を確認するなど、光に関する様々な実験を行いました。

【写真】髙梨一彦教授による「サーモグラフィ」についての説明の様子

【写真】音を光に変換する装置を体験している様子

■「光の三原色を混ぜてみよう」

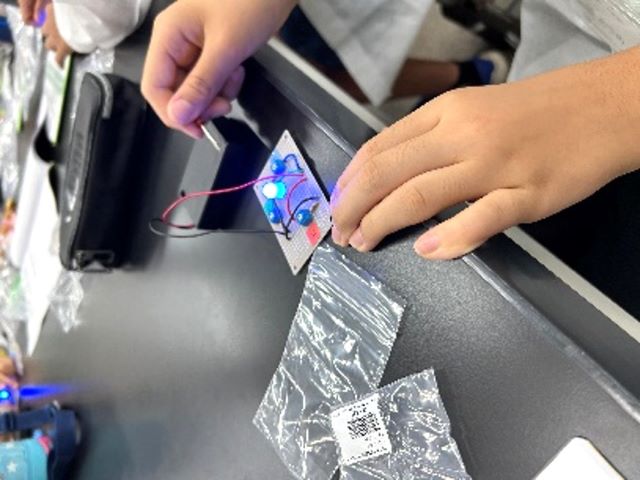

最後の実験は、光の三原色混色実験です。赤・緑・青のセロファンを貼った懐中電灯と自作の「LED 光の三原色混色キット」を使い、3色の色を混ぜ合わせて色を作り出せることを学びました。続いて、実施者が自作した「LED 光の三原色混色キット」を使って、赤(R)・緑(G)・青(B)の3色のLED光の出力を調整することで、いろいろな色の光を作り出せることを学びました。最後に、質問コーナーやクッキータイム(おやつ)を楽しみ、すべてのプログラムが終了しました。

【写真】LED光の三原色混色キットを使った実験の様子

■修了式と『未来博士号』の授与

修了式では、和洋女子大学 副学長の拝田清教授から、参加者一人ひとりに、修了証書『未来博士号』が授与されました。「小学生のうちからAIや科学の奥深さに触れる、このような素晴らしい機会に恵まれ、皆さんが目を輝かせている姿を見て、大変嬉しく思います。今回の経験が、これからも科学への興味を持ち続けるきっかけになることを願っています。本日はありがとうございました。」とお話がありました。

【写真】副学長の拝田教授を囲み、受講生とスタッフ全員で記念撮影!

和洋女子大学では、今後もこのような取り組みを継続していきます。どうぞ、ご期待ください。

2026年4月開設予定のAIライフデザイン学びについてはこちらから