AI技術系

情報技術を基礎から

丁寧にしっかり学ぶ

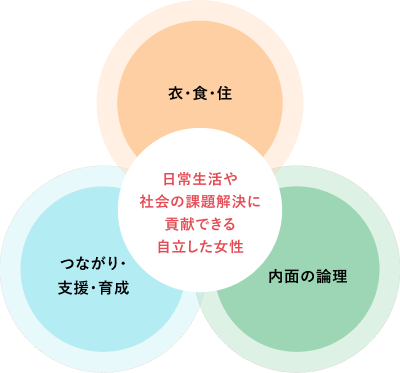

既存学科の学びを

情報技術を基礎から

丁寧にしっかり学ぶ

和洋女子大学が

育んだ学問を

身につけた知識と

問題を解決する

メールマガジンの配信をご希望の方は、