トピックス

健康栄養学科の卒業生たちの論文が『Nutrients(MDPI:Basel, Switzerland, impact factor 4.8)』に掲載されました

2025年3月に和洋女子大学の健康栄養学科を卒業した吉澤結生さん、助手の高野栞さん(2025年3月退職)および鈴木敏和教授の共著論文「Extent of Unidentified Complaints and Depression Is Inversely Associated with Fish and Shellfish Intake in Young Japanese Women」が国際栄養学雑誌『Nutrients』の2025年4月上半期号(17巻7号)に掲載されました。『Nutrients』は、世界中で発行されている146の国際栄養学雑誌中、第10位にランクされるインパクトの高い雑誌です (2024 Scimago Journal & Country Rank)。

掲載論文はこちらから

<論文情報>

【タイトル】Extent of Unidentified Complaints and Depression Is Inversely Associated with Fish and Shellfish Intake in Young Japanese Women

【著者】Suzuki, T.; Yoshizawa Y.; Takano, S.

【掲載誌名】Nutrients

【巻(号)論文番号】17(7), 1252

【概要】

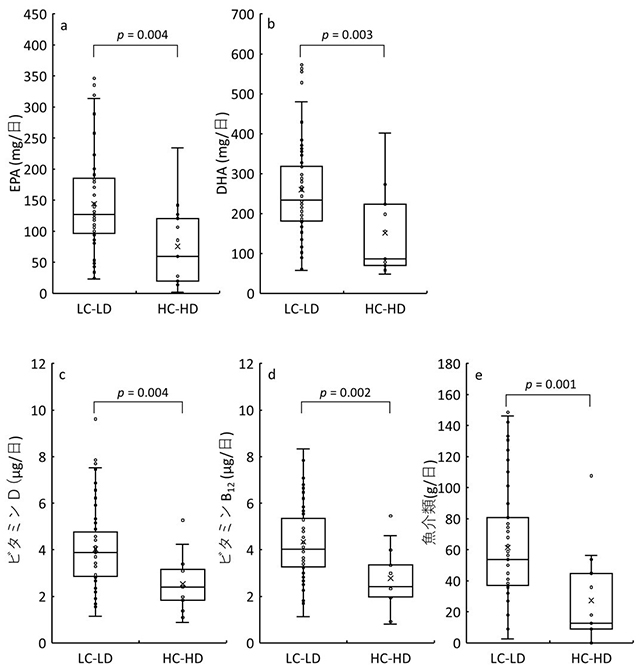

栄養素や食品摂取が不定愁訴(病気の原因を特定できないが、身体の不調を感じる状態。精神的な疾患に隠れている場合もある)と関連することが、過去50年間の研究より指摘されてきたが、特定の栄養素や症状との関連性を体系的に検証した研究は無かった。著者らは、日本人の若い女性を対象として、質問票を用いた横断研究を実施した。不定愁訴、抑うつ度、またはその両方のスコアが高い参加者は、スコアが低い参加者と比較して、エイコサペンタエン酸 (EPA)、ドコサヘキサエン酸 (DHA)、ビタミンD、ビタミンB12の摂取量が低く、魚介類の摂取量も減少していた。魚介類の摂取とうつ病リスクの間には緩やかな逆相関が認められ、魚介類の摂取が不明瞭な愁訴の発生に関与していることを示唆している。

【鈴木教授のコメント】

魚介類摂取量とうつの関係は、多くの研究結果より示されていますが、今回、不定愁訴も関連していることを新たに見出しました。驚くことに、抑うつ度と不定愁訴スコアがともに高い群 (HC-HD) は、スコアがともに低い健康と思われる群 (LC-LD)と比較して、魚介類の摂取量が1/4でした (図1)。卒業論文として研究を開始した当初、ここまで顕著に結果が得られるとは全く期待しておりませんでした。

近年、海洋資源の減少と燃料費などの高騰などの影響も相まって魚介類の摂取量が、特に若い世代で急減しています。(資料 水産物消費の状況:水産省)良好な人間関係や適度な身体活動に加えて、魚介類の摂取も取り入れたバランスの良い食事も不定愁訴の予防や良好な心身の健康状態維持に関わっていることが示唆されます。

図1.抑うつ度と不定愁訴スコアがともに高い群 (HC-HD)とスコアがともに低い群 (LC-LD)間のEPA (a)、DHA (b)、ビタミンD (c)、ビタミンD12 (d)、および魚介類(e)摂取量の比較