4年間のカリキュラム展開図

大学4年間のカリキュラム紹介

大学には、学科を越えた学びの「共通総合科目」と、学科特有の学びの「専門科目」があります。

ここでは心理学科の専門科目を紹介します。

カリキュラムについて

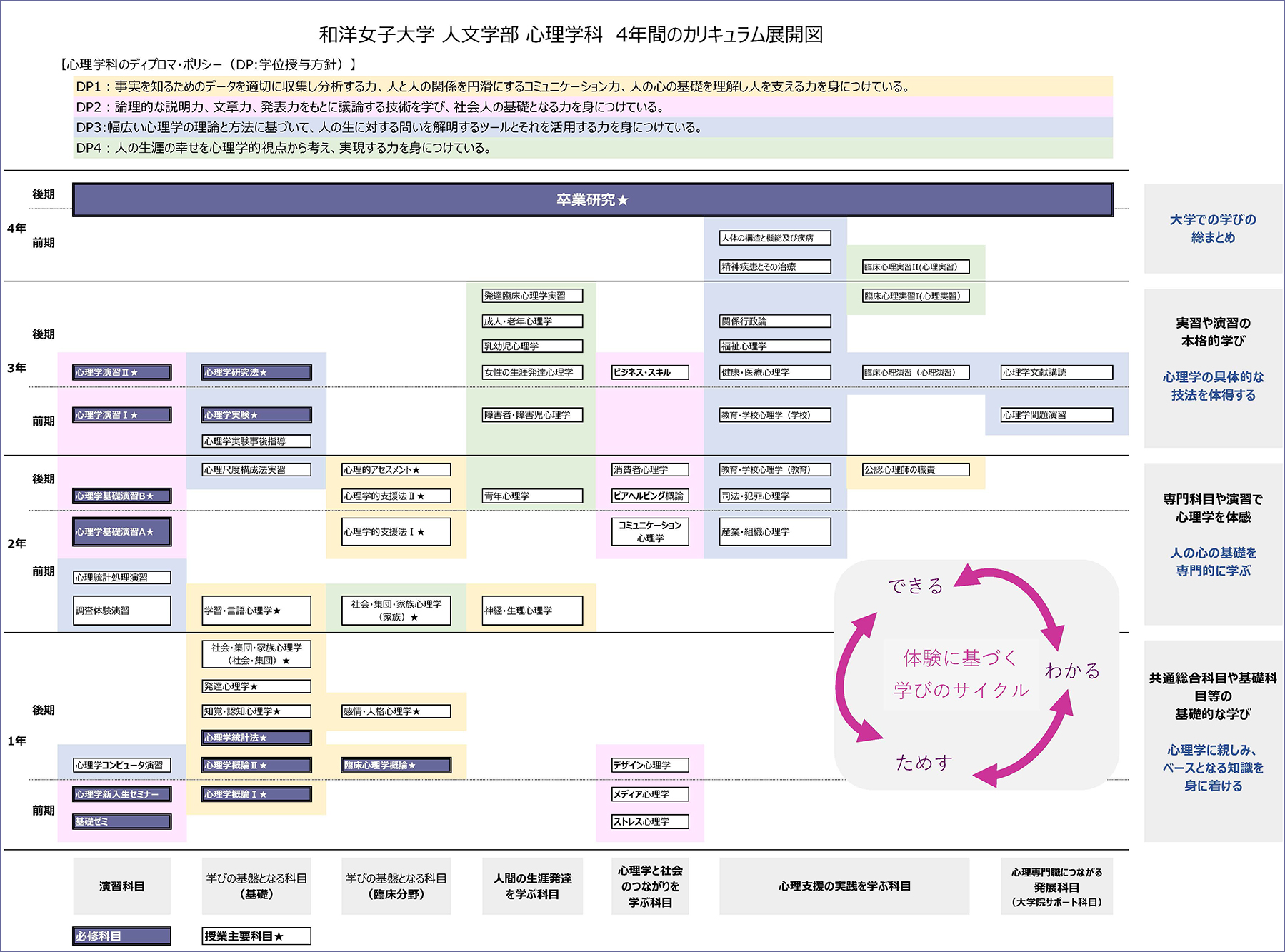

大学の1年間は前期と後期の2つの学期から構成されており、1年前期から4年後期まで様々な科目を学ぶことができます。心理学科の学生全員が「必修科目」を履修し単位取得する必要がありますが、そのほかは「選択科目」と設定しており、学生自身が興味のある分野を選び、履修することができます。カリキュラム展開図にあるとおり、心理学科の科目は、「演習科目」「学びの基礎となる科目(基礎)」「学びの基礎となる科目(臨床分野)」「人間の生涯発達を学ぶ科目」「心理学と社会のつながりを学ぶ科目」「心理支援の実践を学ぶ科目」「心理専門職につながる発展科目(大学院サポート科目)」から設定されています。

各科目において単体で学ぶのではなく、『学び方を一から学ぶ「基礎ゼミ」(1年前期)→学びを進めることに必要なICTを時間をかけて初歩から学ぶ「心理学コンピュータ演習」(1年後期)→4年生の卒業研究のアンケートや実験を実際に体験する「調査体験演習」(2年前期)→学科教員全員の研究内容をじっくり学ぶ「心理学基礎演習A・B」(2年後期)→2つの教員の演習を選択して学ぶ「心理学演習Ⅰ」(3年前期)→1つの教員の演習をゼミとして決定する「心理学演習Ⅱ」(3年後期)→学びの集大成としての「卒業研究」(4年)』というように、学びの継続性も考慮してカリキュラムを展開しています。

また、和洋女子大学の心理学科では、『「できる」「わかる」「ためす」の体験に基づく学びのサイクル』を重視しています。

心理学は日本全国横一線のスタートで全員が0から初めて学ぶことができる学問であると考えています。たとえば、1年生の科目として設定されている「デザイン心理学」、「メディア心理学」、「ストレス心理学」は、「心理学と社会のつながりを学ぶ科目」として、学生の生活に身近な内容を、心理学的視点から取り上げる科目として設定しています。これらの科目を履修することによって、心理学の基礎知識を自分の知っていることや経験してきたことに置き換えて理解する「ためす」が行いやすく、その結果として心理学が日常生活に身近なものであることが「わかる」、2年生以降も自信を持って心理学を学ぶことが「できる」という手応えを感じることができると考えています。

さらに学びを深めたい人、専門職公務員や大学院受験を希望する人を対象に、心理学検定の合格を目指す演習形式の「心理学問題演習」、心理学の内容が書かれた英文読解にチャレンジする「心理学文献講読」といった授業も用意されており、卒業後の様々な進路を想定したカリキュラムとなっています。

各授業の詳細について

授業内容の詳細は、シラバスの「科目検索」で科目名や教員名を検索したり、学科ニュース一覧に掲載されている授業の紹介記事からも、ご確認いただけます。

また、授業を担当する「スタッフ紹介」のページも、あわせてご覧ください。