トピックス

2026年4月開設「生活環境学科」の学びを紹介します【3】

和洋女子大学の生活環境学科で学べることを、教員がリレー形式で紹介します。今回の担当は板倉香子准教授です。

出願を検討している方は、「プレゼンテーション」や「大学入学志望理由書」を作成する際に、ぜひ参考にしてください。

※2026年4月開設、生活環境学科についてはこちらから

入試情報はこちらから

生活環境学科で学べること③「子どもの権利と社会福祉」について学ぶ

1.子どもの権利を知る・学ぶ

「子どもの権利条約」を知っていますか。「生きる権利」や「育つ権利」など、世界中のすべての子どもたちがもつ権利(人権)について定めた条約です。子どもは生まれながらに「権利(人権)」をもっています。

たとえば、「あそぶ」ことは子どもの権利です。では、わたしたちの社会は、子どもがのびのびとあそぶことのできる環境を用意しているでしょうか。生活環境学科では、社会の現状をとらえながら、子どもの権利と子どもの育ちについて、社会福祉の視点から考えます。

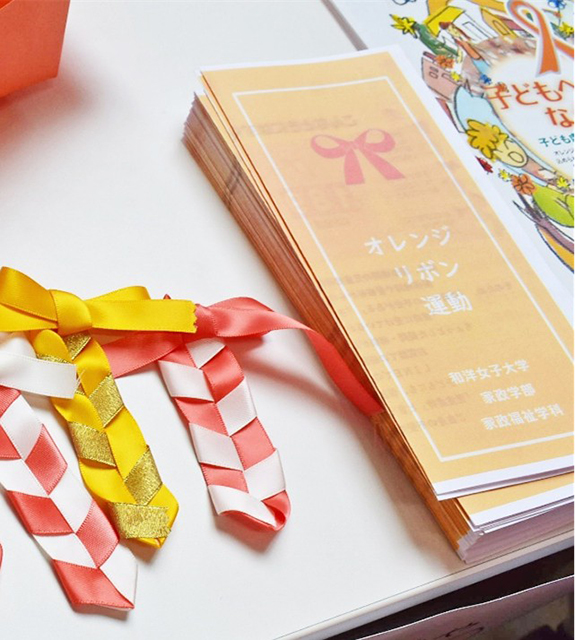

2.学び・活動して社会を変える-学生によるオレンジリボン運動

子ども虐待のニュースに心を痛める人も多いのではないでしょうか。「児童福祉論」の授業では、子ども虐待の現状と「家族」の問題を考えます。子ども虐待は「子どもの権利が侵害されている状態」であるという認識のもと、どうすれば予防できるのか、子どもと家族を社会でどのように支えればよいのかを考えていきます。そうした学びを通して芽生えた「子ども虐待について、社会の人びとにも知ってほしい」という思いから、「学生によるオレンジリボン運動(子ども虐待防止啓発活動)」が始まりました。教室で学んだことを、社会の一員として主体的に発信するとりくみです。

3. 大学の学びを活かす-「社会を構成するひとり」になる

卒業後は、生活環境学科での学びや活動の経験を活かして、社会福祉士(国家資格)を取得し、市役所や福祉施設ではたらく専門職になる道があります。また、専門職にならなくても、「社会を構成するひとり」として、子どもの権利や社会福祉の知識を活かすことができるでしょう。

「専門職になりたい」という思いをもつ人も、子どもの権利や社会福祉に「関心がある」「知ってみたい」という人も、生活環境学科で一緒に学びましょう。